Archive for the ‘大学院留学はMBAかMasterか?成功するための5つのチェックポイント。’ Category

MBA Loungeの受講生さんに今伝えたい4つのメッセージ

MBA LoungeのMBA出願サポートの受講生さんの合格を祈願して、大井川鉄道(静岡県)の合格駅に行ってきました。

この合格駅は、とても縁起のいい名前ということもあり、各地から受験生が合格を祈願して訪れます。私もMBA Loungeの受講生さんの代わりに皆さんの合格祈願のため訪問したというわけです。

そんな大井川鉄道の合格駅から、MBA Loungeの受講生さんに今伝えたい4つのメッセージがあります。

1.まずは合格目指して自己分析を徹底的に

MBA Loungeの受講生さんのほとんどは、仕事をしながらMBAやMasterプログラム受験をされています。時間的にも体力的にもとても大変かと思いますが、何とか集中してまずはモチベーションを維持していく必要があります。

まずは、MBA受験のための自己分析として、

Why MBA (Master),

Why this school,

Why now、

Short term goal, Long term goalなど

をMBA Loungeの自己分析シートをベースに考えていきましょう。

この自己分析が志望校に合格するための基礎になります。

2.合格はタダの通過点

合格駅に来て合格祈願をしておいて言うのもなんですが、MBAやMasterプログラムに合格すると同時に、新しいキャリアの競争が始まります。合格は、今後充実したキャリア、更には幸せな人生をおくるための通過点に過ぎません。

たとえトップスクールに入学したとしても、キャリアで成功する保証はどこにもありません。高い年収が保証するわけでもありません。ましてや、幸せな人生が約束されるはずもありません。

もちろん、MBAやMasterプログラムを通じて理想のキャリアを構築する大きなキッカケになることは間違いありませんが、ビジネススクール入学後、そして卒業後の自らの行動によって、今後の人生が上手く行くかどうかが決まります。

3.周りを気にせず自己満足するキャリアを目指そう

ビジネススクールに合格する、ということは、「あなたは正式にうちのビジネススクールに入学をしてもいいですよ。」と許可をもらうということ。

MBAや大学受験に限らず資格試験であっても、他人に「あなたを認めます。」という称号をもらうようなものです。それ自体は大変素晴らしいことですし、人によってはとても嬉しいことだと思います。

でも、中には周りの目ばかりを意識して、様々な称号や学歴、経歴などに過度に気を取られているような人もいます。どんなに様々な資格や学歴を身に付けても自分に満足ができず、更に上を上をと目指している人達です。

このような人達は良く言えば、「自分に厳しく向上心がある。」と言うことができます。

正にその通りで素晴らしいことなのですが、これが行き過ぎると自分を見失い苦しむこともあります。

同じものとして捉えることはできないかもしれませんが、例えば周りから見たらとても優秀で幸せそうに見えるのに鬱状態をしてしまう人なども、当てはまるのかもしれません。

他人に認めてもらうよりも、もっと重要なこと。

それは自分で自分を認める、ということ。

つまり自己満足です。

他人に認められることよりも、自分が自分を認めることで人生がより充実したものになると私自身は思います。

「他人がどう思うが関係無い。自分が満足するキャリアや人生だったらいいのだ。」

「他人の目は気にせず、自分が何をしたいのか、そして自分の経歴、実力、ポテンシャルでそのゴールは達成可能なのか?」

MBAやMasterプログラムの受験を考えていらっしゃるMBA Loungeの受講生さんは、そんな視点から将来のゴールを考えてみると、また違った角度で将来のゴールを見出せるかもしれません。

4.ビジネススクールへの貢献を常に意識しよう

上述の合格駅に行く前に、もっと奥地にある大井川鉄道の千頭駅に行ってきました。私が訪問した当日、千頭駅ではきかんしゃトーマスフェアが開催されており、多くの観光客でにぎわっていました。

大井川鉄道は、静岡県の山の中にある年商17億円ほどの私鉄です。そんな静岡の大井川鉄道がきかんしゃトーマスとコラボレーションすることで全国から多くの鉄道ファンやトーマスファンが訪れています。

つまり、大井川鉄道はきかんしゃトーマスのブランドを利用することで事業に成功している企業と言えるでしょう。

MBA、Masterプログラムでも同じことが言えます。

皆さんが将来ビジネススクールに入学すると、スクールから与えられたビジネス科目を学ぶだけではなく、そのスクールのブランドを利用することができます。誰もが知っている有名大学のビジネススクールであれば、その効果は想像しやすいと思います。

もちろん、有名大学だけがブランドではありません。新興のスクールなどではまだまだブランドは弱いかもしれませんが、そんなときは、あなたとビジネススクールが一緒になって、これからのブランドを創り上げていく、という考え方もできます。

いずれにしても、有名校であればそのブランドにもっと磨きをかけていきたい、と思っています。新興校であれば有名校に負けないブランド作りをしていきたい、と思っています。

MBA Loungeの川尻も過去、世界中のビジネススクールを訪問しアドミニと話をしてきましたが、彼らがMBA受験生を審査する際に意識しているのは、「この受験生はどのくらいクラスに貢献してくれるのか?」ということです。

有名校であってもそうでなくても、彼らは学生と一緒にブランドを構築していくことを望んでいるんです。

ビジネススクールから評価されるエッセイ、インタビューを仕上げるヒントは、この視点を持つことです。

自分に自信を持てない君へ(MBAに挑戦)

日本人MBAカウンセラーとして、MBA出願、受験相談にのっていると、たまに「自分に自信を持てません。」という相談を受けることがあります。

そんなとき、私は「大丈夫」と言います。

言われた方は、「何かいい加減に答えているみたいだな、」と思うかもしれませんが、これにはちゃんとした根拠があります。

今回は、自分に自信を持てない人へのメッセージです。

その前に、うちの息子の話。

私には三歳になる息子がいますが、最近は息子の育児で忙しい毎日を過ごしています。親バカですが、本当に息子がかわいいな、と毎日思って育児をしています。

そのうち、「なぜ子供は可愛いのか?」を考えるようになり、行きついた答えがあります。

それは、自己防衛本能に関係しています。

三歳児は、言うまでもなくとても弱い存在です。

体力的に大人に勝てるはずもなく、周りの大人がその子の面倒を見なければ生き残っていくことができません。

周りの大人たちが面倒を見てくれる状況を作るために、子供は可愛くなるよう生物学的に設計されているのだと思います。

80歳、90歳のおじいちゃん、おばあちゃんが段々と小さくなって可愛くなっていくのも、それだからだと思います。

逆にトゲを持つバラは、人に近づいてきてほしくないから、トゲをもっています。

ツンツンしているイケメンや美人がいるのは、そのためです。(確信)

ここで重要なことは、「他人を動かすには、それにあわせて自分が変わらなければならない」ということです。

可愛くしていれば人は近づいてきますし、ツンツンしていれば人は近づいてきません。

一方で、ここが肝ですが「環境にあわせて人間は変われる」とも言えます。

多くの場合、なんだかんだ言って人は一生懸命やればそれなりの成果は出すことができるものです。

自分には荷が重すぎるような仕事を任されても、背伸びをしながら頑張っていくうちに、少しつづ対応できるようになってきます。

しっかりとした上司なら、あなたにできない仕事をあなたに振ることはありません。

あなたができると思っているから、その仕事を任されているんです。

MBAも一緒。

あなたがMBAに挑戦したい!と思った時点で、あなたは頑張れば達成できます。

もし本当に達成できない目標だったら、「MBAに挑戦したい」と思うことはありません。人間の脳はそうなっています。たぶん。

「挑戦したい」と思った時点で、達成できるんです。

もちろん、結果はその後のあなた次第です。

MBAクラスメートから嫌われるパターン7連発

実践的なプログラムを提供しているビジネススクールでは、各科目でグループでの課題があります。

個人で完結できる課題は大変少なく、グループでプレゼンをしたり、レポートを提出して成績が付けられるケースが多いです。

つまり、MBAでは個人としてどんなに優秀であっても、クラスメートと仲良くできない人はいい成績を取るのが難しいということです。

そこで今回は、MBAクラスメートから嫌われるパターン7連発をおおくりします。

1.言葉がストレート過ぎる

(海外ではストレートに発言しないと伝わらない、と勘違いしてズバズバ言い過ぎるケースがあります。)

2.相手が話している時にPCをカチャカチャしている

(単純に失礼です。このような行動はバレていないと思ってもすぐに気づかれます。)

3.議論に参加しない

(周りの意見だけを盗み聞きしている泥棒です。)

4.できるヤツとだけ仲良くしている

(あるあるです。)

5.皆の前では愛想が良かったのに、二人きりになると不愛想になる

(自分では気づいていないかもしれませんが、こういう人よくいます。)

6.決断が遅い

(そのうち、みんなから置いて行かれるようになります。)

7.反対意見を聞き入れない

(「ブレない考え」と「頑固」をはき違えています。)

相談:MBA受験で出身大学や勤務先会社名は重要ですか?【保存版】

「MBA受験で出身大学や勤務先会社名は重要ですか?」

これは、MBA留学個別相談会で多く受ける質問です。

実際のところどうなんでしょうか?

MBAを学ぶビジネススクールを選ぶときには、よくMBAランキングを参考にされます。トップスクールであればあるほど、必然的に競争率が高くなるわけですが、その際に出身大学や勤務先は重要なのでしょうか?

または、無名大学出身でも、零細企業出身でも、一発逆転でトップスクールに入学することは可能なのでしょうか?

今回は、多くのMBA受験生が気になる質問「MBA受験で出身大学や勤務先会社名は重要ですか?」に回答します。

有名大学や有名企業は有利

まずは結論から。

確かに有名大学や有名企業は有利です。

有名大学を卒業しているということは、有名大学に入るための受験戦争に勝ち抜いてきたという証拠です。同様に、有名企業に入社するのも、多くの場合他の人よりも抜きんでた能力やポテンシャルを企業に認められた証拠です。

もちろん出身大学や勤務先だけで受験者の素質が本当に分かるわけではありません。とは言え、トップビジネススクールの入学審査官は、世界中から寄せられる数多くの受験者の中から合格者を選定しなければなりません。

そのため、出身大学や出身企業は受験者の素質や実績を示す一つの指標として参考にしています。

大学よりも企業の方が重要視される

出身大学と出身企業を天秤にかけるなら、出身企業の方がより重要視される傾向があります。

どこのビジネススクールであってもその使命は、「優秀なビジネスリーダーや経営者を社会に輩出すること」です。

何年も前に大学で学んだ内容よりも、直近の企業でどんな仕事をしてきたか、の方が優秀なビジネスリーダーや経営者としての素質を備えているのかが分かりやすいのは当然です。

ただ、もちろん名の通った企業に勤めていただけでは何の意味もありません。

そこでどんな仕事をしてきて、どんな成果を上げたのかをしっかりと履歴書(CV)に反映をさせていなければ、ビジネススクールはその受験生のポテンシャルを評価することができません。

名の通った企業でしっかりと最高のパフォーマンスを上げていることを証明できれば、それはMBA受験者としてかなり有利な位置につけることができるはずです。

無名大学、零細企業出身というだけで諦めてはいけない

「自分は有名大学出身でも有名企業出身でもない。」

だからと言ってトップスクールへの出願を諦めるべきではありません。

上述の通り、確かに有名大学や有名企業出身であれば有利ではありますが、一方で、大学名や企業名だけで受験生のポテンシャル全てが分かるわけではありません。

これは数多くある審査項目の一つに過ぎません。

そして、これは合格・不合格を決定する決定打にはなりません。ただ単に有利であるに過ぎないのです。

本サイトのブログやYoutube、メルマガなどで何度か話をしていますが、合格・不合格の決定打になるのは、あくまでもインタビューとエッセイです。ビジネススクールはインタビューとエッセイを通じて、受験生がどのような人間なのかを綿密に審査します。

上述の通り、ビジネススクールの使命は、「優秀なビジネスリーダーや経営者を社会に輩出すること」です。それを測る指標は、出身大学、出身企業、そしてGMATスコアよりも、その人の考え方や経験、人柄などが大きく影響することを知っています。

ですので、本当にトップスクールに行きたいのであれば、自分は無名大学、零細企業出身だから諦めよう、とすることは絶対に辞めましょう。そんな間違って決断をすると一生後悔することになりかねません。

ビジネススクールが求める学生像

では、ビジネススクールはどのような学生を望んでいるのでしょうか。

しつこいですが、ビジネススクールの使命は、優秀なビジネスリーダーや経営者を社会に輩出すること。そのため、単純に「将来に優秀なリーダーや経営者になりそうな人=理想の学生像」です。

主には以下の特徴を持った人が将来的なポテンシャルのある学生と言えるでしょう。

・仕事での輝かしい実績が豊富

・様々なタイプの人間と仕事をした経験が豊富

・誰からも好かれる人柄

・趣味が多く仕事以外でも充実している

・批判を受けても冷静に対処できる

・粘り強さがある

・チームをまとめた経験が豊富

・異文化間コミュニケーションに長けている

ビジネススクールでは、MBA出願者に上記のような素質を兼ね備えているのか、をインタビュー、エッセイ、CV、GMATスコア、IELTS/TOEFLスコア、そして出願するまでのMBAイベント参加履歴や対面打ち合わせ履歴などを参考に審査していくことになります。

まとめ

「MBA受験で出身大学や勤務先会社名は重要ですか?」

この質問に対しての回答としては、

・大学名や企業名は名が通っていた方が有利

・但しそれが合格・不合格の決め手にはならない

・ビジネススクールの使命は、優秀なビジネスリーダーや経営者を社会に輩出すること。

・将来に優秀なリーダーや経営者になりそうな人=理想の学生像

・それを知るために、ビジネススクールの入学審査官は、インタビュー、エッセイ、CV、GMATスコア、IELTS/TOEFLスコア、そして出願するまでのMBAイベント参加履歴や対面打ち合わせ履歴などを参考にしている

MBA出願には大企業勤務の経歴は有利ですか?

今年の春から夏にかけてMBA LoungeのMBA出願対策サポートの受講生さん向けにトップスクールMBA入学審査官との面談イベントを複数開催しています。

現在までで合計で30人くらいが順番で3者面談(受講生さん、スクール担当者、私)を行いましたが、そこで、スクール入学審査官の関心を惹くCareer Experienceがどんなモノか、明確になりました。

「なるほど、今はこういう人材が求められているのか。。。」

それは、個人ですべて完結できる人材。

事業を企画⇒実行⇒考察・改善までの上流から下流を経験している人材です。

そこには、

・戦略策定

・業者との契約提携

・価格交渉

・マーケティング

・P/L考察

など、無から有を生み出し顧客に販売して成績を考察するところまで、すべてを含みます。

もちろん、これらすべてを経験することは簡単ではありませんが、なるべく多くを経験していることが望ましいです。規模は小さくても構いません。(たぶん小さくないとこれらの多くを経験できません。)

ビジネススクールは、これからの時代の強い会社は、小規模でスピード感をもって動ける組織で働ける人材が重要だと感じています。

小さい規模でもいいから上流から下流までかじったことのある人材に感心を持つんだな、ということが今回のイベントでよく分かりました。

世界的大企業であっても、企画だけ、販売だけ、やっている人材には、残念ながらあまり大きな魅力は感じないようです。

これからは小さい組織で何でもかんでも自分ですべて回せる人材が重宝されます。小さい組織なので一つの失敗が会社の倒産につながるかもしれません。そんな危機感の中で、それらの業務を複数の小規模組織で実績を出していく人材です。

大企業勤務で大きな看板に守られた会社員がダサい時代がやってくるかもしれません。

EMBA受験生がアピールするべきリーダーシップ実績のポイント3つ

EMBAプログラムは、30代から40代のマネージャー層を中心に注目が集まっています。EMBAプログラムの受験を考えている方々にとって重要な要素はリーダーシップの実績です。

MBA及びEMBAプログラムを提供する各国のビジネススクールでも優秀な人材を世の中に輩出することをミッションとしており、彼らに「理想の学生像を教えてください。」と質問をすれば、その中の回答の一つとして「リーダーシップポテンシャルを持った学生です。」というコメントは必ず入ってきます。

EMBAではない通常のMBAプログラムであれば、「リーダーシップポテンシャル」、つまり、将来的に優秀なリーダーの素質を持った学生であることを示すことができればいいです。

しかしながら、Executive向けのEMBAプログラムであれば、実際にリーダーシップを発揮した経験が求められることになります。それが10年以上、15年以上の実務経験の持ち主であればなおさらのことです。

「会社の業績はマネージャーのリーダーシップによるところが大きいです。」と言うのは簡単ですが、20代、30代とビジネス経験を積み、注意深くビジネス現場を観察してきたビジネスパーソンであれば、特にそれを身をもってそれを実感しているのではないでしょうか。

そこで今回は、特にEMBA受験生がアピールするべきリーダーシップ実績のポイント3つをお届けします。

人を育てた経験があるか?

EMBA受験生の場合、これまでの実務経験の中で人を育てた経験があることが望ましいです。

リーダーとして、他の社員よりも自分の専門分野の知識が豊富にあったり、プレイヤー個人として優れた成績を収めていたり、人脈が豊富だったりすることは、もちろん重要な要素ではありますが、EMBAを履修する学生であれば、自分の仕事以外に部下の仕事をみて、彼ら彼女らを一人前のビジネスパーソンに育てる、という経験が何よりも評価されます。

正しく人を育てるには、育つ人材を見極め、その人材に仕事を任せ、成長の機会を与えることが必要です。自分でやった方が早く正確であっても、あえて自分は一歩引いて、信じた部下に任せて辛抱強く成長するのを待つのがリーダーの仕事です。

決して個人プレーで突出した実績を残し、それがきっかけでリーダーに昇進することだけでは、リーダーとは言えません。

EMBAでは、リーダーとして人を育てた経験があるかどうかが重要な要素となります。

チーム方針を定め改革を執行した経験があるか?

EMBA受験生の場合、規模の大小は問わずともチームの進むべき方針を定め、改革を推薦し、それを確実に執行した経験があるかを審査されます。

中間管理職の中には、経営上層部から命令された仕事をただ単に部下に伝えて管理するだけになってしまうケースも多々あります。でもEMBAプログラムの受験者であれば、理想は、規模は小さくても良いのでリーダー自らチームの方針を定めて改革を行った経験を持っていることです。

これを実行するには、ハードスキルとソフトスキルの両方を持つ合わせている必要があります。

1.チームの現状を正しく分析して正しい方向性を見つけるハードスキル

今のチームの状況は「良い」「普通」「悪い」のどれか?

その根拠は?

改善のための手段は?

過去の経験や数字などを見ながら、正しく分析して正しい方向性を示すチカラが求められます。

2.進むべき方向性を正しくチームメンバーに伝えるソフトスキル

改革の度合いが高ければ高いほど、メンバーの腑に落ちるよう丁寧に正しくタイミングを見計らって伝える必要があります。

3.確実に執行する先導力

すすむべき方向性をメンバーに伝えると、中にはそれに反発するメンバーも出てくる可能性があります。組織が多ければ多いほどその可能性は高くなります。

リーダーがそのような反発者に対してアタフタしていたら計画は頓挫してしまいます。確実に執行するためには、反発者に上手く対処するソフトスキルが必要になります。

理路整然と改革の必要性を説明して納得してもらうのか、報酬を上乗せするのか、或いは排除するのか、それはリーダーの判断によります。

EMBAでは、このようにチームの方針を定め改革を執行した経験があるかがポイントになります。

上司を上手く扱っているか?

EMBA受験生としてアピールするべきポイントとして上の通り2つ説明しましたが、人によってはこれらの経験を積むのは難しいかもしれません。都合よく会社から人を育てる機会や改革を行う機会を与えれるわけではありませんので。

その場合は、自分の上司を上手く利用した経験がないか考えてみましょう。

優秀なリーダーは上司の扱い方がとても上手です。無能なリーダーを持って苦労した経験はないですか?きっと多くの方があると思います。無能なリーダーは、上から降って来た命令をそのまま部下へ流して、自分はただの伝達者になっているケースが多々あります。

優秀なリーダーは、決して伝達者にはなりません。上から降って来た命令を自分なりにしっかりと確認して、自分の部下が対応できるのかを考えます。無理だと判断したら上に駆け寄って交渉します。

また、自分の裁量ではどうしても対応しきれない問題がチーム内に出てきた場合には、優秀なリーダーは自分の上司を巻き込んで解決を図ります。チームメンバーからしてみれば、これほど頼もしいリーダーはいないと思うはずです。

このような形で、自分の上司を上手く扱うことができるのも、EMBA受験者がアピールできるリーダーシップの実績です。

まとめ

EMBAプログラムの受験を考えている方々にとって重要な要素は、リーダーシップの実績です。

しかしながら、一言でリーダーシップと言っても何をどうアピールしたらいいのか分からないかもしれません。もちろんリーダーという肩書だけでは全く意味がなく実務内容が元なっている必要があります。

1.人を育てた経験があるか?

2.チーム方針を定め改革を執行した経験があるか?

3.上司を上手く扱っているか?

これら3つの要素は、特にExecutive向けのEMBAプログラムでは重要な要素になります。EMBA受験を考えている人は、是非今までの経歴を振り返ってみてこれら3つのリーダーシップの実績はないか棚卸をしてみましょう。

MBA留学相談:GMAT苦労している?自分を信じられなくなったら終わり。

MBA留学個別相談会で、多い相談に対して回答します。

今回は、「自分に自信がありません。もうダメです。。。。」とMBA自体や将来のキャリアに自信を持てなくなっている例です。

「MBA受験を決心したはいいが、IELTS、TOEFL、GMATのスコアが取れない。」

「自分だけなんか置いていかれている気がする。」

そんな気持ちに陥り相談に来られる方は決して少なくありません。

それだけではなく、普段の仕事でも、

「同期に比べて出世が遅い。」

「同級生よりも明らかに年収が低い。」など。

20代、30代になってこんなはずじゃなかった!と悲観的になっている人は結構多いな、と感じます。

自分を他人と比較してはいけない

まず、自分と他人と比較することは辞めましょう。これは良い事は全くありません。もちろん目標とする人をロールモデルとして定めて参考にするのは良いですが、ライバル視して、自分の方が劣っていると悲観するのは全くの無意味です。

自分と他人を比較すると、たいていのケースは劣等感を感じ悲しくなるだけです。

自分の方が劣っていると思っても、大抵の場合はその人に勝つことが大きな意味を持ちません。その人と自分とは、育った環境も違うし、性格も違うし、そもそも最終目標も違うかもしれません。

Apple to Appleという言葉を聞いたことありますか?

何かデータ分析をするような場合は、比較対象は必ず同じ条件のものではなければ意味がないと言うものです。

Apple to Carで、リンゴと自動車とどちらがいいのか、という議論は全くの無意味ですよね。

「他人に勝とう」ということに囚われ過ぎていると大抵の場合不幸になります。なぜなら、上には上がいるからで決して満足する結果にならないからです。

例えば、東京大学を首席で卒業して、ハーバード大学でMBAをとって、ビジネスで大成功しても、必ず上には上がいます。第三者から見れば輝かしいこのような経歴であっても、他人と比較することに固執する人は、きっとそれでも満足せずに劣等感に陥ります。

MBA留学でトップスクールに行きたい、年収を同年代よりもあげたいと想いは、モチベーションを上げるためなら良いですが、決してそれだけには囚われないようにしましょう。

少なくともMBA留学を目指す場合、ビジネススクールの審査官はあなたは他人よりも優れているかどうかと言う基準で見ていません。あなたは他人よりもどういう違いがあってどのような特徴があるかと言うところを見ているのです。

いつでもライバルは自分自身

私自身がいつも意識しているのは、他人との比較ではなく、「過去の自分」と「未来の自分」との比較です。

私の場合ライバルはいつも「過去の自分」と「未来の自分」なんです。

10年前、5年前の自分と比べて今の自分はどれぐらい成長しているのかを考えて、もしその程度が低いと感じた場合は、猛烈に反省して更に努力するようにしています。

また、5年後、10年後の自分の理想像を明確にすることが大切です。その上で今のままで5年後にその目標を達成できるのか、10年後にその目標に達できるのかを逆算し、かなり難しいと思えば努力するスピードを上げていかなければなりません。

「10年前の自分が今の自分を見たらどう思うだろう。」

「今の自分が10年後の自分を見たらどう思うだろう。」

私はそんなことを考えながら、過去の自分と未来の自分へのプレッシャーと戦っています。

過去の自分、未来の自分と比較することがとても理にかなっているのです。育った環境、考え方が同じなので比較検討するべき材料となります。まさにApple to Appleです。

自分を信じられなくなったら終わり

MBA留学相談会では、「自分に自信が持てません。」は実は多いんです。

このような思考になってしまう多くの場合は、他人と自分を比較しているからです。

そのような方には上述の通り、他人との比較ではなく、比較するなら「過去の自分」や「未来の自分」との比較を意識しましょう。

自分を信じられなくなったら終わりです。

あなたのことを1番よく知っているのはあなた自身です。あなたは生まれた時から今までずっとあなたのそばにいて、苦楽を共にしてきているこの世で最親のパートナーです。

そのあなたがあなたを信じることができなかったら、あなたはあなたに見放されたのと一緒です。

あなたはあなたの最後の砦です。

どんなことがあっても自分を信じていかなければいけません。

あなたは自分を見捨てるのですか?

まとめ

なんか読み返してみれば宗教っぽくなってしまいましたが、最近自分自身を信じることができないと言う相談が多かったのでこのような形でまとめてみました。

まず、自分を他人と比較するのは辞めましょう。全くの無意味です。あなたは自分ではなく、他人の人生を生きたいのですか?

比較するなら「過去の自分」と「未来の自分」を比較しましょう。

「10年前の自分が今の自分を見たらどう思うだろう。」

「今の自分が10年後の自分を見たらどう思うだろう。」

私はそんなことを考えながら、過去の自分と未来の自分へのプレッシャーと戦っています。もちろんいい意味で。

自分を信じられなくなったら終わりです。あなたはあなたを決して見捨ててはいけません。自分には無償の愛で信じ愛し続けましょう。

MBA後のゴールはどの程度明確にするべきですか?(出願対策)

MBA出願対策プランの受講生さんとインタビュー対策、エッセイ対策、Kira対策などを行う中で欠かすことができないのが、「MBA後のゴールの明確化」です。

受講生さんにカウンセリングを行っている中で

「ゴールが曖昧です。」

「もっと聞き手がイメージしやすいようにゴール設定しましょう。」

などとアドバイスをさせて頂くことがあります。

すると、受講生さんからは、

「どの程度まで明確にすればいいのでしょうか?」という質問を頂くことになります。

結論をいうと、それは

・ビジネススクールの特徴

・受験生の経歴

によります、という回答になります。

今回は、MBA後のゴールはどの程度明確にするべきについて、ビジネススクールの特徴と受験生の経歴の2つの観点からお話します。

ビジネススクールの特徴

MBA履修期間が1年以下など比較的短いMBAプログラムに出願する際は、MBA後のゴールを明確にしておく必要性が高いです。

ご想像の通り、1年と言う期間は非常に短く入学と同時に卒業後のプラン実行に向けて動き出す必要があります。香港の香港科技大学(HKUST)などは、入学と同時に転職用CV作成などをAIを使って行ったりしているようです。イギリスのImperial College of Londonなどは出願の段階で、どの企業に就職をしたいのかを記入する欄があったりします。

1年以下のMBAプログラムの学生の多くは、かなり明確なMBA後のプランを持っていますし、持っていなければ動くことはできません。

一方で、アメリカやオーストラリアなど2年ほどの履修期間があるプログラムの場合は、必ずしも出願時点で明確なゴールを求められるわけではありません。

2年のプログラムであれば、入学後に必須科目を履修したり、クラスメートや学校スタッフとのコミュニケーションを通じて自分の進む方向性を決めていく時間的余裕があるからです。アメリカのDuke Fuqua School of BusinessのDaytime MBAは22カ月のプログラムで、100以上の選択科目を用意しています。その中で学生に新しい科目や分野に挑戦する機会を積極的に与えています。

このようなスクールでは、入学時点ではSpecializationなどに対して柔軟な選択の機会を与えており、履修をしていく中で進路を決定していきましょう、というスタンスであったりします。

受験生の経歴

MBA後のゴールはどの程度明確にするべきか、受験生の経歴によるところもあります。

特に受験生の年齢です。

20代の受験生であれば、今までの経歴を基本とし大まかなキャリアの方向性を持ちつつ、MBAを通じて様々なネットワークを形成し様々な体験をしていく中で、進む道を選択して行けばいいです。そのため、必ずしもMBA出願時点でゴールが明確である必要はありません。

一方で、受験生が30代後半で10年以上のキャリア経験を持っている場合には、ビジネススクール側もこの受験生に対してはある程度明確なゴールを持っていることを期待します。

10年以上のキャリアを積んでいれば、自分自身の強み・弱みも確実に理解して、自分によってどのようなキャリアが最適なのか分かっているでしょう?とビジネススクール側はきっと思っています。

あえて大学名は伏せますが、以前MBA Loungeと共同で行ったイベントの中で、あるビジネススクールの方が、30代後半でMBAゴールが明確でない受験生に対してかなりのマイナス評価を付けていたのを覚えています。

30代後半にもなって、まだ自分のキャリアゴールが明確でないのであれば、ビジネススクール後もきっと同じことを言っていると思われてしまう可能性も高いです。

まとめ

MBA出願対策をしていく中で、MBA後のゴール明確化は必須となります。人によっては、明確なゴールを持っている人もいれば、そうでない人もいます。

出願時点で必ずしも明確なゴールを持っている必要はありませんが、履修期間が短いMBAプログラムの場合や10年近いキャリアを持っている受験生の場合は、ビジネススクール側としては、明確なゴールを持っていることを期待していることを忘れないようにしておきましょう。

MBA留学先に悩んだら。国別、地域別プログラム解説。

「MBA留学先はどこにしようか悩んでいます。」

「MBAには、国別、地域別にどのような特徴があるの分からず、どこから手をつけていいのか分かりません。」

MBA受験生の皆さんから、このような相談を受けることがあります。

MBAプログラムは、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オセアニアなど様々な国や地域で提供されていますが、どこの国や地域のMBAプログラムに留学するべきかは、その留学目的によります。

そこで今回は、特にMBA受験生さんからの相談が多い地域別、国別にそれぞれの特徴を紹介します。

北米のMBAプログラム

北米のMBA留学先としては、アメリカとカナダが挙げられます。

アメリカは大学の数も大変多いので代表校を上げろと言われても難しいところですが、トップ校でいうと以下の通り。

Harvard Business School

University of Pennsylvania: Wharton

Stanford Graduate School of Business

MIT: Sloan

Columbia Business School

Northwestern University: Kellogg

University of California at Berkeley: Haas

Yale School of Management

Duke University: Fuqua

University of Chicago: Booth

Cornell University: Johnson

University of Southern California: Marshall

など。他にも多くあります。

特にアメリカは、学費が高騰しており、資金的余裕がなければハードルは高いものの、アメリカのMBA留学は相変わらず高い人気を誇ります。

カナダの代表的なスクールは以下の通りとなります。

University of Toronto: Rotman

McGill University: Desautels

Western University: Ivey

Queen’s University: Smith

カナダはその生活環境の良さから将来的な移住を目指してカナダにMBA留学される方も多いです。

■北米ビジネス中心のカリキュラム

北米、特にアメリカのビジネススクールの場合、学生比率がアメリカ人が比較的多めのこと、且つ、国として世界一の経済大国であることから、MBA取得後もアメリカに滞在して就職またはビジネスを始めることを想定した講義が行われます。

講義で取り扱うケーススタディもアメリカ企業が多めとなりがちです。

■期間は2年間のプログラムが多い

アメリカのMarshall、StanfordやカナダのIveyなどどちらかというと、ミッドキャリア向けの1年間のプログラムもありますが、北米のビジネススクールの多くは2年間のプログラムです。1年目で必須科目等のビジネスに関する基礎を習得し、2年目でより専門的な選択科目を履修したり、インターンシップなどで職業訓練を積むことになります。交換留学生などで、アジアやヨーロッパの地域などに留学しする制度も充実しています。

ヨーロッパのMBAプログラム

ヨーロッパのビジネススクールは、イギリスを始め、スペイン、フランス、オランダ、スイスなどがMBAの留学先として人気があります。

主なビジネススクールは以下の通りです。

イギリス

London Business School

University of Cambridge: Judge

University of Oxford: Saïd

Alliance Manchester Business School

Warwick Business School

Imperial College Business School

Durham University Business School

スペイン

Iese Business School

Esade Business School

IE Business School

Eada Business School Barcelona

フランス

Insead

HEC Paris

Essec Business School

オランダ

Rotterdam School of Management, Erasmus University

Nyenrode Business University

スイス

IMD Business School

University of St Gallen

ヨーロッパのMBAの特徴を一言で言うとダイバーシティーあふれるインターナショナルなビジネスに重きを置いていることです。アメリカでは、卒業生のほとんどがアメリカにそのまま残ることを想定した講義が多いのに対し、ヨーロッパでは、卒業後は世界各国に散らばることを想定した講義と言う形で進められていると言えます。

■ヨーロッパの多くが1年制プログラム

イギリスのビジネススクールのほとんどが1年生のプログラムを提供しています。社会人がMBA取得のために学校に戻りビジネスのブランクを最小限にとどめるため、1年で終了し実社会へ戻すと言う考え方がイギリスでは定着しています。

GMAT不要のスクールが多い

特に、イギリスMBAプログラムは、GMATを入学条件に設けていないビジネススクールが多いのが特徴です。これは、GMATスコアではなくインタビュー、エッセイ、経歴などその人自身の考え方やを重視していると言う見方ができます。

ヨーロッパのビジネススクールでは、アメリカに比べ学生の平均年齢が比較的高めで30代前半位です。実務経験を10年以上積んできた出願者を評価するにあたり、ここでもよりGMATよりも経歴や考え方を重視していると言う見方もできます。

アジアのMBAプログラム

アジアMBAプログラムとしては、シンガポール、中国、香港、台湾などがあります。

アジア各国の代表的なスクールは以下の通りです。

シンガポール

National University of Singapore Business School

Nanyang Business School, NTU Singapore

Singapore Management University: Lee Kong Chian

中国

Ceibs

Fudan University School of Management

Shanghai Jiao Tong University: Antai

香港

HKUST Business School

HKU Business School

CUHK Business School

台湾

National Taiwan University (NTU) : GMBA

National Chengchi University (NCCU) IMBA

■アジアビジネスにフォーカス

アジアのMBAプログラムはアジアビジネスにフォーカスしています。これは、多くの日本人にとって、MBA後のキャリアに直結しやすいと言えます。

もちろん人によりますが、世界中でビジネスが成長している地域はアジアで、多くの企業や優秀な人材がアジアに集まっています。

そのため、アジア各国にはMBAホルダー向け求人も比較的多いとされ、MBAのキャリアに直結しやすいのがアジアMBAの魅力です。

■コストが抑えられる

北米やヨーロッパなどのMBAプログラムに比べ学費が若干抑えられているのも特徴です。

北米やヨーロッパのトップビジネススクールでは学費は日本円で1,000万円を軽く超えるところもあります。一方で、アジアでは、北米やヨーロッパのトップスクールと引けを取らないランキングや名声を持っているスクールであっても、その学費は約500~800万円ほどとコストパフォーマンスの良いプログラムが多いのも特徴です。

オセアニアのMBAプログラム

オセアニア地域のMBAプログラムとしては、オーストラリアに代表的なスクールが集まっています。

オーストラリア

AGSM at UNSW Business School

Melbourne Business School

UQ Business School

QUT Business School

■アジアとヨーロッパ、アカデミックと実践が融合

オーストラリアのMBAは、アジアと欧米が融合したようなプログラムが魅力的です。特にアジアとヨーロッパからの学生が多く、インターナショナルなネットワーク形成に非常に有利です。

また、カリキュラムはイギリスに近く比較的アカデミックな要素が多い一方で、パートタイムの学生も多いことからビジネスにより近い実践的な訓練も多く含まれます。

まとめ

世界のMBAプログラムは、地域別に北米、ヨーロッパ、アジア、オセアニアの4つの地域に分けることができます。

ビジネススクールを選ぶ際は、スクールのカリキュラムも重要ですが、そのビジネススクールの国や地域もMBA後のキャリアに関係する重要な要素です。じっくりと時間をかけて、いろいろなビジネススクールを比較検討していくようにしましょう。

2021年MBAへ留学をする君たちへ(第二弾)

前回、「2021年MBAへ留学をする君たちへ」というタイトルで、今年からMBA留学をする方々へのメッセージを送りました。

今回は、第二弾です。

これも大切です。そして、MBA留学をしようか悩んでいる人たちにも響く人には響きます。響かない人は響きません。

教育学用語に「過剰修正効果(hypercorrection effect)」(Butterfield & Metcalfe 2001)という言葉があります。

これは、学習者の答えが間違っていて、その人がその答えに自信を持っていればいるほど、正しい答えを学ぶとそれは強く記録記憶に残るという現象です。

例えば、長年オーストラリアの首都はシドニーだと思っていた人が、ある日、「オーストラリアの首都はキャンベラだよ。」と教えられれば、最初からオーストラリアの首都はキャンベラと教わっていた時よりもずっと強く記憶に残ると言うことです。

MBAも「過剰修正効果」を利用して学びを最大限にすることができます。

例えば、会社でずっとマーケティングを担当していて、「会社の中で自分よりもマーケティングに詳しい奴はいない」と思っていた人が、世界中から猛者が集まるビジネススクールの環境で、自分よりは井の中の蛙だった、と思い知ることです。

そして、この衝撃により、さらに努力をして世界レベルのマーケティングスキルを身に付けると言うような効果があるでしょう。

逆に、傍から見てすごい経歴で完璧そうなクラスメートが、自分と同じ課題で悩み苦しんでいる姿を見たら、「アイツでもこんなに苦しんでいるんだ。自分ももっと苦しまなければアイツのレベルには達しないではないか。」と感じることもあるでしょう。

MBAで学んでキャリアで成功している人は、多くこのような過剰修正効果を利用しています。

自分は優秀だと思っていても全く問題ないです。

でも、大抵の場合それは勘違いだったりします。そんなときに頭を殴られるような衝撃を受けると、それは大きな学びになります。

MBAでフルボッコに遭いましょう。

最初は辛いかもしれませんが、その経験をすることにより将来長い目で見れば非常に大きな学びになるはずです。

一方で、もしもあなたがこんな経験をせずに、今までの同じ会社で定年まで迎えたら?

MBA留学を選択したあなたはきっと、「いばらの道」を選択したのだと思います。

正に人生の分岐点です。

転職では得られない強力なMBA留学のメリット4つ

MBA留学相談会で多い相談内容のひとつに、転職をするか留学してMBAを取得するかというものです。このような相談に来られる方々は、現状に満足できずに何かを変えたいと感じているのですが、その手段が転職かMBAかということですね。

そこで今回は、「転職では得られない強力なMBA留学のメリット4つ」をご紹介します。

MBAのアカデミック面とプラクティカル面

まず、MBAにはアカデミックとプラクティカルの2つの側面があることを理解しましょう。

アカデミック(Academic)

アカデミックは「学術的」と訳せます。

MBAのアカデミックな側面は、学者の論文や企業のケースを大量に読み、それについて論文を仕上げるなど、主にReadingとWritingのワークが多いことです。また、講義ではビジネスフレームワークを学び、このフレームワークが通用する企業やフレームワークの欠点を議論するなど、ハードスキルを鍛える訓練が多いのが特徴です。

プラクティカル(Practical)

プラクティカルは「実践的」と訳せます。

MBAのアカデミックな側面は、グループでのプレゼンテーションや企業との共同プロジェクトなどでインターンシップのようにあちこちと動き回るプロジェクトが多く用意されていることです。チームメンバーや企業とのコミュニケーションが多くなり、SpeakingとListeningを多用することになり、コミュニケーションやリーダーシップなどのソフトスキルを鍛える訓練が多いのが特徴です。

ビジネススクールによっては、アカデミック面重視のスクールとプラクティカル面重視のスクールとタイプが分かれます。ビジネススクールの調査をする際には、どちらのどちらの側面がより強いのかによって、MBA留学で受けることができるメリットも変わってくることがありますので注意しましょう。

アカデミック(Academic)面でのMBAメリット

![]() 強力な仕事道具を入手できる

強力な仕事道具を入手できる

アカデミックなMBAの場合は、世界中の大学教授が企業を研究した結果分かった要素の汎用性を高めるために可視化したビジネスフレームワークを多く読み漁ります。そのビジネスフレームワークを使うことによって、ある特定の企業の現状分析をしたり、今後その企業が進むべき道を提案したりすることができます。

複数の論文を参考にしながら、自分自身で新しいビジネスフレームワークを作り上げることもよくあることです。企業経営層や経営コンサルタントにとっては、数多くのビジネスフレームワークに触れ、自分が最もしっくりくるフレームワークや自分でつくったフレームワークを強力な仕事道具として重宝することになります。

![]() 学術に向き合う時間を確保できる

学術に向き合う時間を確保できる

MBAを取得してビジネスの世界に戻ると、また忙しい生活が始まります。そうすると日々の忙しい生活に追われ、ビジネス論文を読み漁って、ビジネスフレームワークを研究する時間も取れなくなるでしょう。

MBA学生時代にじっくりと論文を読み漁り、自分に適したビジネスフレームワークを入手したり自身で開発したりしなければ、ビジネスの世界に戻ってきても経営戦略の新提案や改善案などを提示するのは難しいかもしれません。結局強力な仕事道具を入手していないわけですから。

そういう意味で、学業に専念できる学生時代に、じっくりと論文を読み込む時間がとても貴重で有益なものになる可能性はとても高いです。

プラクティカル(Practical)面でのMBAメリット

![]() ソフトスキル向上のための訓練場

ソフトスキル向上のための訓練場

MBAのミッションは、優秀な経営者、リーダー、マネージャーを短期間で養成することです。優秀な経営者、リーダー、マネージャーの条件として欠かすことができないのが、コミュニケーションやリーダーシップなどのソフトスキルです。

チームとして最高の結果を出すためにチームメンバー一人ひとりの気持ちを理解し、説得し、モチベーションを高める必要があります。取引先からより有利な条件を引き出すために、複雑な内容をシンプルに伝える能力や交渉力も必要になります。

このようなソフトスキルは、プラクティカルなMBAプログラムで繰り返し繰り返し訓練することができます。

このようなソフトスキル向上の訓練は、訓練するパートナーが自分とは違うバックグランドであればあるほど効果的です。これは、ビジネススクールが学生のダイバーシティを重視する理由の一つでもあります。

![]() ネットワークが一気に広がる

ネットワークが一気に広がる

ビジネススクールによっては、グループワークによる企業との共同プロジェクトなどを受けることができます。場合によっては、インターンシップのようなかたちで自分のスキルを証明してプロジェクトを行った企業にそのまま就職する道もありえます。

グループワークでも数多くのディスカッションやプレゼンテーションなどを行うことで苦楽を共にしたチームメンバーとの結束も大変強くなり、このような経験は何にも代えがたいものであると言えるでしょう。

もしかしたら、卒業後に一緒に起業をするかもしれないですし、お互いに就職した会社同士で提携することもあるかもしれません。ビジネスで接点がない場合でも、お互いに連絡を取り合い、ぞれぞれのフィールドで頑張っている姿を定期的に見ることで「アイツも頑張っているんだから、俺ももっと頑張らなければ。」と強いモチベーションにもなります。

何年も前にMBAを修了した人は、こんなことを言います。

「MBAで学んだ内容は忘れたけど、MBAで知り合った人たちはずっと忘れない。」

確かにその通りかもしれません。

まとめ

転職では身に付かないMBAのメリットとして、アカデミック面から2つ、プラクティカル面から2つをご紹介しました。

アカデミック面

●強力な仕事道具を入手できる

●学術に向き合う時間を確保できる

プラクティカル面

●ソフトスキル向上のための訓練場

●ネットワークが一気に広がる

留学するビジネススクールの特徴によっては、よりアカデミック、またはよりプラクティカルなカリキュラムである場合もあります。自分によってどのようなメリットを重視するのか考えながら準備を進めていきましょう。

MBA準備の試験、結果が出ない理由(TOEFL, IELTS, GMAT,GRE)

MBA準備のための試験関連(TOEFL、IELTS、GMAT、GRE)に限らず、普段の仕事でも言えることですが、一生懸命努力して頑張っているはずなのに全く結果が出ない!とモヤモヤしている人も多いのではないでしょうか。

MBA Loungeでも頑張っているはずなのに、全く結果が出ないんですという相談ももらうこともあります。

日中は仕事をしながら、

TOEFL, IELTSなどの英語試験、

GMAT,GREなどの学力試験、

出願エッセイ、インタビュー対策などMBA出願準備全般

などやるのはとても大変なことです。

その中でもなんとか時間を捻出して一生懸命頑張っているのに全く結果が出ない。

こんなに悲しいことはないですよね。

それはなぜでしょうか?

本当にあなたはやっていますか?

試験勉強でも出願準備でもそして仕事でも、

「やっている人」と「やっていない人」の2つに分かれます。

、、、、、、当たり前ですよね。

コツコツとやっている人は、粘り強く続ければいつかは結果が出るものです。

一方で、やっていない人はいつになっても結果は出ません。

仕事をしながらMBA留学に向けて頑張っている人は、私の非常にラフな感覚ではありますが、

「やっている人」は全体の20%くらい

「やっていない人」は全体の30%くらい

ではないでしょうか?

では残りの50%はどこに行ったのか。

ここは1つ盲点なのですが、「やっている人」と「やっていない人」の中間にもう一つ、「第三の層」が存在します。

それは、「やった気になっている人」。

残りの50%は、この「やった気になっている人」です。

つまり、

やっている人:20%

やった気になっている人:50%

やっていない人:30%

あなたは本当に「やっている人」ですか?

「やった気になっている人」になっていませんか?

しっかりとPDCAを回しているか?

「やった気になっている人」は、PDCAを回していません。

例えば、TOEFLや IELTSなど試験をがむしゃらに受け続けてもなかなか結果が出るものではありません。

当たり前のことですが、試験を受けてスコアを受け取っても試験センターからフィードバックをもらうことができません。自分で敗因は何か?を試験後にしっかりと検証して、その失敗を次回に生かさなければ意味がありません。

これは当たり前のことですが、これが出来ていない人が非常に多いです。

一つ一つ問題を分析して、

どのようなところを間違えてしまったのか?

間違えた理由は何なのか?

語彙力不足なのか?

文法力不足なのか?

読解力不足なのか?

集中力不足なのか?

私自身もTOEFLの試験を何度か受けたことがありますが、受ける度に反省ノートを作成して時間配分、集中力など、どうして点数が伸びなかったのか等を分析して次に生かすようにしてきました。

本当に毎日コツコツやっているか?

TOEFLや IELTSなどの英語勉強であれば、毎日コツコツやることがとても大切です。

、、、これも当たり前ですよね?

仕事が忙しいからといって週末を使って10時間をまとめてやり「週10時間やっています。」よりは、「1日1時間、毎日必ずコツコツとやって「週7時間やっています。」の方が結果が出ます。私自身がそうでした。

ヤカンに水を入れて弱火で加熱し続ければいつかは沸騰します。

一方で、強火で加熱しても沸騰する前に火を止めて、また加熱して沸騰する前にまた火を止めて、を繰り返していてもいつまで経ってもヤカンの中の水は沸騰しません。

これと同じことです。

当たり前のことをやっているか?

「PDCAを回しましょう。毎日コツコツやりましょう。あきらめずに頑張りましょう。結果を出すためにはこれらをやる必要があります。」

上述をまとめますと、結局はそういうことですがこれを聞いてどう思いますか?

当たり前じゃないか。もっといいアイデアはないのか!と思いますか?

私もMBA留学カウンセラーとして数多くの様々なご相談に真剣に対応させて頂ています。

毎回、自分の知恵と経験をフル動員して、何時間も考え、相談者の方に対して最適なアドバイスをさせて頂くのですが、そのアドバイス内容を客観的に見ると、どれもどこかの書籍や動画などでみるような実につまらない「当たり前のこと」になってしまうんです。

これはどういうことか、自分にはアドバイザーとしての才能がないのか、なんて思ったりもしました。でも、結論としてはやはり「当たり前のことをやるしか成功の道がない。」ということです。

当たり前なこと、よく聞くことは、やはり正しいからよく聞く話なんです。

当たり前のことを当たり前にコツコツやる人が成功する。

やはり、私はそう思います。

MBA合格後にやるべきこと、やるべきでないこと。

MBA受験を経て無事に志望するビジネススクールに合格。

MBA Loungeの出願サポートの受講生さんの多くは、長いMBA受験をやり抜き、素晴らしい結果を手にしています。そんな受講生さんをはじめ、ビジネススクールに合格された方々から頂く相談に多いのが、

「入学までに何をやっておくべきですか?」

この回答については、過去のブログやYoutubeなどでも取り上げたことがあるトピックですが、多くの人はMBA合格後に留学前の予習として、「やるべきこと」をやらなかったり、「やるべきでないこと」をやろうとしたりします。

今回は、MBAカウンセリングをしていて強く感じた「やるべきこと」と「やるべきでないこと」をそれぞれ一つづつご紹介します。

【やるべきこと】コーチングスキルの習得

なぜ「コーチングスキル」なのか、という前に、コーチングとは何かを説明します。

Wikipediaによると、以下のように記述されています。

『促進的アプローチ、指導的アプローチで、クライアントの学習や成長、変化を促し、相手の潜在能力を解放させ、最大限に力を発揮させること目指す能力開発法・育成方法論、クライアントを支援するための相談(コンサルテーション)の一形態。』

「クライアントの学習や成長、変化を促し、相手の潜在能力を解放させ、最大限に力を発揮させる」ことがMBAで好成績を修めることとどんな関係があるのか、と思う人もいるかもしれませんが、これが大アリなんです。

コーチングできる人がいないとまとまらない

MBAでは多くの科目でグループワークをします。講義で課題が出され、それをグループで一つのエッセイを提出したりプレゼンテーションを行ったりして、その出来不出来が評価となります。

グループメンバーは、教授が指定する場合もあれば学生同士で自由に決める場合がありますが、いずれにしても、講義外の時間を利用して、会議室やカフェなどで長時間に渡りグループで打ち合わせをすることになります。

そして、このグループワークがMBAでは鬼門なんです。

様々な個性のぶつかり合い

グループワークは決して毎回仲良く和気あいあいと行えるものではありません。特にMBAではダイバーシティの高い学生プロフィールとなりますので、メンバーは様々な国籍、バックグランド、文化、価値観を持っています。

相手の意見を聞かずに一方的に自分の意見を押し付ける人もいれば、全く話をしない人、時間を守らない人、英語力が低い人、専門知識が偏っている人、など様々です。

そのようなメンバー同士での打ち合わせ、更に頻繁に、長時間に、となれば喧嘩が起こらないわけはありません。

それをまとめることができるのが、「相手の潜在能力を解放させ、最大限に力を発揮させる」スキル、つまりコーチングスキルをもった人です。

コーチングでとにかく重要なのは、①人の意見を聞く。そして、②正しい質問を投げかける、ことです。様々な個性のぶつかり合うMBAのグループワーク。中にはイライラしながら話をぶつけているメンバーもいるかもしれません。

そんな時に相手の意見をしっかりと聞き、正しい質問を投げかけることでチームがまとまります。

【やるべきでないこと】テキストブックの予習

当社のMBA出願対策サポートの受講生さんには、講義で使うテキストブックを大学院に尋ねて事前予習として取り寄せようとする人がいたのですが、そこまでする必要はありません。

MBAでは、ビジネスの様々な分野を学びます。マーケティングがバックグランドの人は会計やファイナンスは素人同然です。逆に、ファイナンスのバックグランドの人はマーケティングは素人です。

そのため、どの講義であっても基礎から学ぶのがMBAです。大学院レベルのMBAだからといって、いきなり高度な内容に入るわけではありません。なので、テキストブックや講義資料などは講義が始まる1週間くらい前に予習すれば大丈夫です。

留学の場合、英語力が無いから心配、という人もいるかもしれませんが、出願の際にTOEFLやIELTSなどの試験を受けており合格最低基準のスコアを満たしていれば大きな問題はありません。講義で使うテキストブックはビジネス雑誌記事や新聞、論文に比べて大変簡単な英語で書かれています。

講義についていけるが心配なら

もしも、実際のMBA講義についていけるが心配なら、テキストブックや講義資料予習よりもやっておくべことがあります。それは、著名な企業の成り立ちや経営者の半生について書かれた書籍を多く読んでおくことです。

なぜなら、MBA講義のディスカッションでは常に事例を説明して意見を述べることが求められるからです。

例えば、経営戦略の講義で「Porter’s Five Force Analysis」というビジネスフレームワークを取り扱ったとします。

「Porter’s Five Force Analysis」が何か分からない?いえいえ、大丈夫です。講義の数日前にテキストブックを読んでおけばすぐに理解できます。

「Porter’s Five Force Analysis」を簡単に説明すると、経営学者のマイケル・ポーター教授が提唱したビジネスフレームワークで、自社の収益などに影響を及ぼす要因は以下の5つあるというものです。

・競合他社

・新規参入者

・売り手の交渉力

・買い手の交渉力

・代替品

このフレーム自体は無機質でテキストブックを読んで理解したところで、「ああ、そうか。」で終わってしまいます。これを様々な企業に当てはめてディスカッションするのがMBA講義です。

例えば、Uber社を例として、「Porter’s Five Force Analysis」についてディスカッションする場合。

もしあなたが事前にUber社についての書籍を読んでいて、事業を拡大するにあたって法律がネックになっているということが分かっていれば、「新規参入者」は少なくなる、というディスカッションが可能になります。逆に、もしUber社について成り立ちの背景を知らない場合は、人の車を使って運用するだけなら誰でも新規参入できるだろう、という結論に達してしまうかもしれません。

このような企業や経営者に関する知識はあればあるだけ様々な科目で使うことができますし、引き出しの広さがビジネススキルに直結します。

もちろんビジネスフレームワークの知識を高めていくことも大変重要ですが、MBA留学前の予習としては、テキストブックや講義資料予習より、一般書籍などを通じて実社会の事例を多く知っておくことから始めるべきであると思います。

海外MBA留学:ビジネススクール出願準備のコツまとめ【保存版】

海外MBA留学を検討していますか?

もしその答えが「Yes」であれば、この記事はとても参考になるはすです。是非最後まで読んで参考にしてください。

海外MBAの出願全般

まず、海外MBA出願全般を一言で言いますと、「海外MBAの出願は就職活動のようなもの」というのが最適な表現だと思います。

日本の大学受験のように受験日があって、受験生が一斉に試験を受けるというものではありません。各ビジネススクールが出願期間を設定しており、その期間内に書類などを提出、インタビューを完了して、合格発表という流れです。

審査では、「この受験生は当校で学ぶのに相応しい人物か」を下述の出願に必要な項目をあらゆる角度から考察し、決定をします。決して「頭のいい順番」ではないことを留意しましょう。

■MBA出願で準備する項目

1.出願エッセイ

2.職務経歴書(CV)

3.推薦状

4.面接(インタビュー)

5.IELTS/TOEFLなどの英語試験スコア

6.GMAT/GRE試験スコア

7.大学の成績証明書(GPA)

これらを各ビジネススクールが設定する出願期間内に提出することで、合格不合格が決まります。

特に「この受験生は当校で学ぶのに相応しい人物か」を審査する上で、重要な項目は、

出願エッセイ

職務経歴書(CV)

推薦状

面接(インタビュー)

の4項目です。

ここでビジネススクールが注目するポイントは、

・Why MBA

・Why now

・Why this school

・Post MBA goal

・チームプレイができる人かどうか

・人格に問題がないか

これらに注目して「この受験生は当校で学ぶのに相応しい人物か」を審査していきます。

今回の記事では、「海外MBA留学:ビジネススクール出願準備のコツまとめ【保存版】

」として、各項目について一つひとつ説明していきます。

出願エッセイ

出願エッセイの設問は各ビジネススクールによって用意されますので、スクールや出願年度によって設問は大きく変わります。

アメリカやアジアでは、一つの設問あたり300-500 wordsの文字制限があり、その範囲で2問から5問ほどのエッセイに対して、的確に回答をしていく形になります。イギリスなどでは、Personal Statementと呼ぶことが多く、スクールからの特定質問はなく、自由形式で500-600 wordsほど自分をアピールするという場合もあります。

そんな中、MBA出願対策のサポートをしていると、たまに「エッセイのサンプルはありますか?」という質問を受けることがあります。

MBA Loungeでは基本的にエッセイサンプルはありません。仮にあったとして、サンプルを見ても何の役にも立たないはずです。

MBA出願は初めての人がほとんどなので、どのように書くべきか、ザックリとした道しるべがほしい、と思う人もいるかもしれません。その点に関しては、私が丁寧に解説しますので心配する必要はありません。

ただ、他人のエッセイを見て構成を考えようとすることは、百害あって一利なしです。MBA出願をしたことがない人の大きな強みは、エッセイに関して頭が白紙の状態であることです。赤ちゃんの頭のような状態ですね。

そこには、とりあえずルールは必要ありません。すると、クリエイティブな発想やエッセイ構成もきっと出てくるでしょう。

最初はそれでいいのです。そのような状態から、百戦錬磨の私が正しい方向へ導いていることでクリエイティブなエッセイが生まれると思っています。

エッセイは、自分の想いをビジネススクールにぶつけることができる大切なツールです。これを他人のテンプレートに当てはめて書いてしまっては、本当に自分の想いを確実に届けることができるかは疑問です。

インタビュー

MBA出願に関して、インタビューは重要項目の一つです。

インタビューはオンラインで行われることが多く、実際に受験生とスクール担当者が顔を合わせて様々な質問をする形式です。時間としては、20分から50分くらいに設定されるケースが多いです。

インタビューでビジネススクールが特に確認したいことは、以下の2点です。

・チームプレイができる人かどうか

・人格に問題がないか

MBAは、座学よりもグループワークが多いですから、チームで協力しながら一つのゴールに向かって進むことができる人かをチェックします。

ここで絶対に避けたいのは、「周りに悪影響を及ぼす人」です。

昔の学園ドラマ「3年B組金八先生」で有名になった「腐ったミカンの方程式」という言葉あります。一つの箱に入れられたミカンのうち、一つでも腐ったミカンがあれば、周りのミカンに伝染し、周りのミカンも腐ってしまうという意味なのですが、ビジネススクールとしても、腐ったミカンを入学させる訳にはきません。彼らは、美味しいミカンを探すことよりも腐ったミカンを排除する方に神経を使います。

職務経歴書(CV)

実務経歴書で最も重要なことは、「業務内容」を書くことではなく、「業務での実績」などを書くことです。

実務経験年数にもよりますが、基本的には1ページが好まれるケースが多いですし、スクールによっては完全に1ページと指定をする場合もあります。

非常に限られたスペースの中で、今までの自分の経歴を表現しないといけないわけですから、重要な部分をシンプルかつ的確にしていくことが何よりも重要です。

推薦状

推薦状は多くの場合、2通求められます。つまり2人の推薦者を確保しておく必要があるということです。

私費留学でMBAを目指す人の悩みの種がこの推薦状です。推薦者は多くの場合、会社の上司からもらうケースが多いので、私費留学を考えていて会社に内緒でコッソリと準備をしている人によっては、いつ上司に打ち明けるべきか悩んでしまいます。

場合によっては、明らかに上司からMBA留学を反対されたり、推薦状を拒否されたりすることもあると思います。

ではその場合はどうするのか?推薦者がいないのでMBA留学をあきらめますか?

もちろん、そんなことはないはずです。本当にMBA留学をしたいのであれば、あらゆる手を使って推薦者2人を確保するはずです。

何とか話し合いをしてお願いする、別の推薦者を選ぶなど。

ビジネスの現場では、言いにくいことを言わなければならないケースも多々ありますよね?それと一緒です。これもビジネス訓練の一つと捉えて推薦者を何とか確保するようにしましょう。

IELTS/TOEFLなどの英語試験スコア

IELTSやTOEFLの基準はビジネススクールによって異なります。

まず、自分の志望するスクールのウェブサイトなどで何点取得する必要があるのかをチェックしましょう。

英語試験にはIELTSとTOEFLの2つの試験がありますが、多くのスクールではどちらでもOKとしています。たまにどちらかの試験を指定されている場合もありますので注意が必要です。

アメリカではTOEFL、アメリカ以外ではIELTSで受験する人が多いです。

GMAT/GREスコア

MBA受験では、GMATまたはGREという学力試験があります。スクールによってはこれらの試験が不要な場合もありますが、トップスクールではほとんどのところでは、提出が必要になります。

GMAT、GREには受験回数に制限があり、共には12ヶ月のうち5回までしか受験ができません。GMATは生涯で8回までという制限があります。

GMAT、GREは難関で多くの受験生が苦労する試験です。

試験料も安くはないですし、それでも何回受けても高スコアが出ない、、、と落ち込んでしまう受験生も多いです。

「何回受けてもスコアが取れない私は頭が悪いのかな、、、、」なんて落ち込んでしまう人も少なくありません。

でも、これらの試験で求められているのは、決して「学力」だけではありません。

日本の大学受験と似ているところがあり、それは「本気を出す練習の場」であるということ。

皆さんは如何ですか。日本の大学受験は、その後、知識として役に立っていますか?

「No!」と答える人も少なくないでしょう。でも、あの難関を乗り越えたことは、その後の人生において「大きな自信」になったはずです。

GMAT、GREも一緒。MBAという更なる難関を乗り越えるための「練習の場」であると捉え、粘り強く頑張っていきましょう。

大学の成績証明書(GPA)

出身大学から大学の成績証明書(英文)を取り寄せて、ビジネススクールに提出します。

大学時代にしっかりと勉強せずに成績が悪い場合は、不利になることもあります。でも、過去の数字は変えようがありません。この場合は、インタビュー、エッセイ、GMATなどの別の項目での挽回が必要になります。

まとめ

「海外MBA留学:ビジネススクール出願準備のコツまとめ【保存版】」如何だったでしょうか。

海外MBA留学を目指す場合、まずはこれらの準備が必要になります。仕事をしながらの準備はとても大変だと思いますが、「絶対にMBAを取得するんだ。」という強いモチベーションがあればきっと乗り越えることができるはずです。

ここで重要なことは、ビジネススクールは決して「頭の良さ」ではなく、「人柄」を見ているのだ、ということ。MBA受験は大学受験というよりも「就職試験」に近いということです。

海外MBA留学を決意したら、これらの準備を遅延なく進めていくようにしましょう。

MBA留学を決心した瞬間10選

このブログを読んでいる人の多くは、MBA留学にある程度の興味を持っている人だと思います。

中には絶対にMBA留学をしたい!と心に決めている人もいれば、行くかどうかは分からないけど、、という人まで様々でしょう。

絶対に行くと決めた人にはそれを決心した瞬間があります。

今回は、MBA留学を決心した瞬間10選をお届けします。

MBA留学を決心した瞬間10選

( )は心の声

1.試しにMBA留学説明会に参加したとき

(こんな世界もあるんだ。)

2.転職に失敗したとき

(突き抜けてやる!)

3.仕事ができないくせに先輩が先輩面したとき

(お前は視野が狭いの~)

4.仕事できないくせに上司が偉そうだったとき

(いかん、自分まで感染してしまう。)

5.今の会社に不信感を持ったとき

(なに、オレ社畜?)

6.駐在員に帰国命令が出たとき

(イヤです。)

7.上司が変わったとき

(あなたと私は相性が悪いと思います。)

8.尊敬する人がMBAホルダーだったとき

(私もあの人のようになりたい。)

9.海外旅行したとき

(単純にこの街に住みたいぞ。)

10.失恋したとき

(これで遠距離恋愛しなくて済むじゃん。)

ビジネス書籍独学ではMBA留学相当スキルが身に付かない理由

「MBA留学で学ぶことは、ビジネス書籍を読めば全部書いてあるでしょう。」

「ビジネス書籍で独学で勉強すれば、MBA留学で学ぶ内容はすべて網羅できるでしょう。」

たまにこのような声を聞くことがあります。MBAプログラムとなれば学費だけでも数百万円しますし、留学となれば現地での生活費などもかかり、決断には思い切った勇気が必要になります。

書店の本で学べるならそれでもいいのではないか、なんて思う人もいるかもしれません。

よくMBA留学をすることで独学では決して得ることができない「ネットワーク」を手にすることができる、とも言われます。MBAのクラスは多国籍で色々な業界出身者がいて切磋琢磨できる、なんてよく言いますよね。

でも、今回はよりアカデミックな知識とスキル習得という観点からお話をします。

結論からいいますと、「ビジネス書籍独学ではMBA留学相当スキルが身に付かない理由」、それはMBA留学では「アウトプット」できるからです。

MBAを提供するビジネススクールのプログラムでは、学生に大変多くのアウトプットをすることを求められます。グループでのディスカッションだったり、プレゼンテーションだったり、レポート作成、資料作成、そして論文などがそれにあたります。

講義の内容や自分自身で調査した内容をSpeakingやWritingを通じて第三者へ自分の言葉で伝える活動です。

MBAプログラムで、アウトプットすることによってビジネス書籍独学では決して得ることができないメリットを3つご紹介します。

コンテンツをより深く理解できる

皆さんは読書は好きですか?1冊の本を読み終わったときに、本の内容はどの位覚えていますか?

一般的に人は読んだものは、全体の10%ほどしか覚えていないそうです。セミナーや講義などで聞いた内容は全体の20%だそうです。

、、、、意外に少ないですよね。覚えるだけならまだしも、しっかりと理解するということになれば、更にパーセントは下がるでしょう。

このパーセントを上げる方法は2つです。ひとつは、何回も繰り返し読んだり聞いたりすることです。英単語を覚えるときとかは、何回も単語帳を読んだり書いたりして覚えますよね。

そしてもう一つは、読んだり聞いた内容をアウトプットすることです。つまり、インプットした内容を自分の中でしっかりと咀嚼して、それを第三者へ分かりやすく自分の言葉で伝えることです。

MBAでは、課題としてグループワーク、プレゼンテーション、論文などを通じて、アウトプットする機会が必ず設けられています。その機会を通じてアウトプットすることでアカデミックなビジネス知識を本当に理解し、身に付けることが可能になります。

独学で学ぶだけでは基本的にはインプットのみになります。ここにMBA留学をすることの大きな差が生まれます。

構成力が身に付く

MBA留学を通じてアウトプットすることで、構成力を身に付けることが可能になります。要は、相手に分かりやすく伝える能力です。

どんなに豊富な知識を持っていたとしても、それを相手に伝えることができなかったら意味がありません。重要なのは分かりやすく相手に伝えることです。

例えば、

結論から話す、

エッセイのように、Introduction, Body, Conclusionの3部構成で話す、

重要なポイントを3つに絞って話す、

など、アウトプットをする際には、ただ単に自分の知っていることを話したり書いたりするのではなく、相手に分かりやすく伝える方法を試行錯誤して準備をしておくものです。

これは、ビジネスパーソンにとって、とても重要な技術の一つです。

独学でビジネス書籍を読むだけの場合は、構成を考える機会もありません。インプットすることだけに注力をして終わってしまう場合もあるでしょう。

インプット力が身に付く

アウトプットをすることでインプット力が身に付きます。

アウトプットをすることを前提に、本を読んだり、講義を聞いたり、調べ物をしたりすると、どの箇所が重要で、どの箇所が重要でないかを識別する感覚が身に付きます。

私たちの周りには、非常に多くの情報で溢れかえっています。情報過多とも言える状態で、現代のビジネスパーソンは、何が正しくて何が正しくないかを判断する技術がとても重要です。アウトプットをすることを前提として情報収集をすれば無責任な情報を発信するわけにはいきませんから、より慎重に情報収集をするようになり、経験を積んでいけば何が重要で何が重要でないのかが分かってくるようになります。

独学でビジネス書籍を読むだけの場合は、よほど意識的に理解しようと思って読んでいかなければダラダラと読んで終わり、ということにもなりかねません。

まとめ

ビジネス書籍独学でビジネスの知識を身に付けることはもちろん可能です。

しかしながら、MBA留学をすることで更に深く理解できるだけではなく、アウトプットをすることを通じて、プラスアルファのスキルを身に付けることができると思います。

1.コンテンツをより深く理解できる

2.構成力が身に付く

3.インプット力が身に付く

将来のキャリアが不安で仕方がない君へ(夏目漱石から学ぶMBA)

将来のキャリアに不安をもってどうしようもない。

今回は、そんな将来のキャリアに不安を持っている方々、そしてMBA留学などを通じてキャリアアップを目指す方々向けて、今回お届けしたいメッセージがあります。

それは、先日訪問した早稲田にある夏目漱石ゆかりの地「漱石山房記念館」で感じたお話から。

「漱石山房」は夏目漱石が晩年の9年間を暮らした和洋折衷の平屋建ての建物です。現在は記念館として、館内には漱石の書斎が再現されており、その他漱石の生涯や作品に関する資料が展示されています。

この漱石山房で執筆された作品には、「彼岸過迄」「こころ」「それから」「行人」「道草」そして、未完となった「明暗」などがあります。

MBA Loungeの本サイトには、将来のキャリアに何となく不安を抱え、MBA留学や転職などを積極的に検討している意識の高い方々にご覧いただいていると認識しています。

そこで今回は、キャリアに不安で仕方がない方々、、MBA留学などを通じて将来のキャリアアップを目指す方々に向けて、今回の「漱石山房記念館」訪問で気づいた2点をお届けします。

漱石の作家デビューは38歳

これが早いのか遅いのかはよく分かりませんが、例えば三島由紀夫は21歳、川端康成は22歳、谷崎潤一郎は24歳という年齢で作家デビューしています。そして、芥川龍之介(35歳没)や太宰治(38歳没)は漱石が作家デビューする年齢に達する前に亡くなっており、彼らに比べたら漱石は遅い作家デビューと言ってもいいかもしれません。

でも、日本人の誰に聞いても、夏目漱石といえば「吾輩は猫である」や「坊ちゃん」などに代表される「作家」と答えるでしょう。前職の「英語教師」と答える人はほとんどいないはずです。

皆さんの中には、特にまだ38歳になっていない人も多いかと思います。あなたの年齢のときには、漱石はまだ作家デビューしていないんです。

MBAや転職、キャリアに関することをウェブサイトで色々検索してみると、「30歳を過ぎたらMBA留学は遅い、とか転職は35歳までにしないとダメとか、色々な雑音が聞こえてくるかもしれませんが、そんなのは気にしないで下さい。自分のペースで自分の目指すキャリアをコツコツと歩んでいくべきなのではと思います。

30歳を過ぎても自分のやりたいことが見つからない、

30歳を過ぎても結果が出ていない、

そんな危機感や不安感を持っている方々も多いかと思います。

でも大丈夫。30歳、いや35歳になっても「作家夏目漱石」は誕生していないんですから。

今のキャリアに不安になることはありません。

今のあなたはきっと将来の大きな成功をするための充電期間なんです。

過去の積み重ねが今を形成する

ご存知の方も多いかと思いますが、漱石は作家デビュー前は英語教師でした。26歳の帝国大学大学院時代には東京高等師範学校英語科嘱託となり、28歳より愛媛県尋常中学校へ、29歳には熊本の第五高等学校へ英語科教員として赴任しています。そして、33歳からは2年間のイギリス留学をしています。

漱石を代表する作品「坊ちゃん」は、愛媛県愛媛県尋常中学校での教師時代の出来事がモデルとなっていることから、教員時代の経験が作品に生かされていることが分かります。

教員時代の経験がなければ「坊ちゃん」はこの世に存在しなかった。

当たり前のこと、大した話ではない、と思われるかもしれませんが、毎年数多くの受講生さんのキャリアサポートをしている私から見ると、これはとても重要なポイントです。

現在のキャリアは今までの体験、経験、知識の積み重ねです。

そして、今の自分を構成しているのは全て過去に積み重ねてきた体験、経験、知識です。

おそらく漱石が作家デビュー前に別の職業に就いていたら作風は大きく変わっていたでしょう。もしかしたら、作家として成功していなかったのかもしれません。

皆さんも、自分の過去の体験、経験、知識が今の自分を形成していることをしっかりと認識しましょう。そして、今やっていることが将来の自分を形成していくことも忘れてはいけません。

今自分のやっていることが、将来の目指す道と少しずれていると思ったら、タイミングを図って軌道修正は必要だと思います。それでも、今の経験が全く役に立たないということはありません。

今できることを一生懸命やって、将来の夢を実現するタネとしてください。

まとめ

「将来のキャリアが不安で仕方がない君へ(夏目漱石から学ぶMBA)」というテーマで、私が漱石山房記念館を訪問した際に感じたことをまとめてみましたが、如何だったでしょうか?

■漱石の作家デビューは38歳

決して早咲きではないキャリアの中で、夏目漱石は日本を代表する大作家になりました。もしあなたがまだ38歳以下であれば、あなたと同じ年の漱石もまだキャリアに対してきっと不安を持っていたことでしょう。

■過去の積み重ねが今を形成する

今のキャリアを頑張っていくことは、将来のキャリアを形成する上でとても大事なイベントです。きっと今のキャリアを将来活かすことが出来る日がきます。新しい機会を虎視眈々と狙って、将来大きな花火を打ち上げましょう。

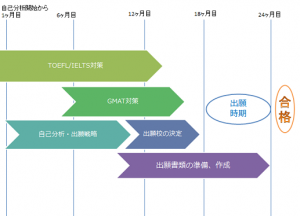

MBA受験生必見:時間を確保するタイムマネジメント術

働きながらのMBA受験は本当に大変なものです。

MBA受験に必要なものと言えば、、、

・スクール調査

・TOEFL, IELTS対策

・GMAT対策

・エッセイ対策

・インタビュー対策

対策、対策、ってそんな言葉使うなよ!っていうくらいトラウマになりそうですね。

でも、そのくらいやることは多く、しかも多くの人は働きながらこれらを確実に仕上げていかなければなりません。

でも、平日は朝から晩まで働き、家に帰ってくればもうくたくた。

週末はゆっくり休みたいし、プライベートの用事もあるかもしれません。特に既婚者で子供などがいれば、家族サービスも重要ですので、MBA受験など自分のことに時間を費やすのは難しいです。

そのため、MBAに対するモチベーションを少しでも下がってしまうと、出願準備を一時中断、そのまま行方不明、、、なんてこともザラです。

でも、時間がないからMBA受験準備ができないと言ってしまえば、もちろんそれで終わり。

パーキンソンの法則を知っていますか?

時間が取れなくて、でもMBAは絶対に取得したい、という方には「頑張って!」としか声をかけれらないのですが、それと同時に一つ質問です。

では、もしあなたが忙しさのあまり会社を辞めてMBA受験に専念したとします。その場合、あなたは本当に有効活用できると思いますか?

大学受験や浪人生活で経験がある人いるかもしれませんが、時間があればあるで結局一日中ダラダラしてしまうなんて言うことよくありますよね。これは「パーキンソンの法則」と言います。

パーキンソンの法則とは、1958年にイギリスの歴史学者で政治学者のシリル・ノースコート・パーキンソン氏が著書『パーキンソンの法則:進歩の追求』で提唱した法則です。

その法則は以下の2つから成り立ちます。

●第1法則:

仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する

●第2法則:

支出の額は、収入の額に達するまで膨張する

「なるほど!」と思った人も多いのでは?

逆に言えば、時間がなければないで、わずかにできた時間を工夫してとても有効に使うことができるはずです。皆さんも時間が有り余ってダラダラしてしまった経験と少ない時間で効率よく物事に取り組んだ経験と、両方ある人も多いのではないでしょうか?

サラリーマンとして時間がないのは仕方がないこと。

それではその時間のないことをポジティブに捉え、パーキンソンの法則に従ってわずかな時間を有効に使うようにしましょう。

例えば、TOEFLやIELTSの試験対策なら、朝と夜の通勤時間を使って効率的に単語を覚えたり練習問題を解いたりすることもできますよね。車通勤の人は音声などを聴いてリスニングの練習をすることもできるはずです。

エッセイのアイデア出しや自己分析などは、両手が塞がっていても頭が動いていれば整理はできると思います。移動中や食事中などに思い付いたらスマホなどにメモをしておくのもいいです。

私はMBA Loungeのカウンセラーとして忙しく過ごしている中でも、ブログやYoutube動画などを積極的に更新していますので、

「川尻さんって3人いるの?」

「寝てないでしょう?」

なんてことをよく言われます。

いえいえ、川尻は一人ですし、毎日6時間から8時間は寝ていますよ。だたパーキンソンの法則をもとに時間を有効利用しているだけです。

このブログ案も実は移動中にスマホに吹き込む形で書いているんですよ。私のブログのほとんどの案は移動中、散歩中、入浴中、食事中のどこかで出てきたものです。決してパソコンに向かって仕事をしている時ではありません。

「言うは易く行うは難し」

分かっています。

でも、この話を聞いて「そうか自分も忙しいけど何とか時間を確保しよう。」と思える人はきっとMBA受験を乗り切ることができるでしょう。

一方で、この話を聞いて「いや自分の仕事は他と違ってそんなに甘くない。一般論で言われても無理。」と思う人はきっと乗り切ることはできないでしょう。

シンガポールと香港のMBAが日本人に人気の理由は何ですか?

MBA留学先として、特に日本人受験者を中心に人気が高まっているのはシンガポールと香港です。

具体的にはシンガポールMBAの場合は、

NUS(シンガポール国立大学)

NTU(ナンヤン理工大学)

SMU(シンガポール経営大学)

香港MBAの場合は、

HKU(香港大学)

HKUST(香港科技大学)

CUHK(香港中文大学)

CityU(香港城市大学)

MBA Loungeでもこららのビジネススクールとコラボのイベントを日本人向けに時々開催していますが、すぐに満員になってしまうくらい人気がります。

ではなぜ、これほどまでアジアのMBA、特にシンガポールと香港は日本人に人気があるのでしょうか?今回はその理由について、4つ解説します。

1.カネとヒトがアジアに向かっている

シンガポールと香港のMBAに人気が集まる一番大きな理由は、カネとヒトがアジアに集まっているということでしょう。

この記事を読んでくださっている多くは会社にお勤めの方々だと思います。そして皆さんがお勤めの会社の多くが、何らかの形でアジアの国々との取引があるのではないでしょうか?

19世紀のヨーロッパの時代から、20世紀はアメリカの時代、そして21世紀はアジアの時代と言われるように、アジアでは人口も増え、それに伴ってお金も多くアジアに流れています。アジアでビジネスの基盤を作り、中長期的にアジアでビジネスを展開される展望を持った会社も多く、アジアには多くの新しいビジネスチャンスがあります。

また、ヒトも同様にアジアへ流入しています。イギリスの高等教育審査機関であるQSのレポートによると、アジアで新しい職に就いているMBAホルダーの数が増えているという調査結果があります。

ビジネススクールでスキルを身に付け、その活用の場をアジアに求めているMBAホルダーは年々増加してきているということですね。

2.ネットワーク形成に大きな魅力

ビジネスがアジアに集まっているとはいえ、アメリカやヨーロッパでMBAを取得した後にアジアへ行けばいい、思う人も多いかもしれません。

確かにそれも一理ありますが、学生のうちからアジアを基盤としたネットワークをしっかりと固めておくためには、やはり最初からアジアで学んでネットワークを形成する方が時間的に有利です。

言うまでもなく、将来のビジネスの基盤をアジアに置いている学生の数は欧米のスクールよりもアジアのビジネススクールの方が多いので、そのようなクラスメートや教授、そして地元の企業とのネットワークを形成することもMBA留学では大切な要素となります。

MBA留学の目的地を考える際は、スクールで学ぶアカデミックな内容だけではなく、ネットワーク形成もしっかりと計画的に考えておくことが重要ですね。

3.MBAランキング上位のスクールが複数

シンガポールと香港には、ランキングが上位のビジネススクールが複数あります。

もちろん、ランキングだけで進学先を選べるわけではないですが、スクールのブランド力に大きな魅力を感じて欧米ではなく、シンガポールや香港を目指す人も多いです。

最新の各MBAランキングは以下の通りとなっています。

●Financial Times: Global MBA Ranking(2020)

15位:シンガポール国立大学(NUS)

19位:香港科技大学(HKUST)

35位:ナンヤン理工大学(NTU)

50位:香港中文大学(CUHK)

56位:香港大学(HKU)

63位:シンガポール経営大学(SMU)

98位:香港城市大学(CityU)

●The Economist: Which MBA? Full Time MBA Ranking (2019)

60位:ナンヤン理工大学(NTU)

67位:香港大学(HKU)

73位:シンガポール国立大学(NUS)

●QS: Global MBA Ranking(2020)

32位:シンガポール国立大学(NUS)

36位:香港大学(HKU)

43位:ナンヤン理工大学(NTU)

46位:香港科技大学(HKUST)

67位:香港中文大学(CUHK)

121-130位:香港城市大学(CityU)

4.期間が短いスクールが多い

シンガポール、香港では最短で12ヶ月で修了できるプログラムが多く、なるべく短い時間でMBAを取得しビジネスの世界に戻りたい、と考える人も多いです。

アメリカの場合は多くが2年のプログラムであり、且つ滞在期間中の生活費も高いことから、短い期間で修了でき、相対的に生活コストも低めのアジアでのMBA取得を目指す学生が多いです。

シンガポールMBA

NUS(シンガポール国立大学):17ヶ月

NTU(ナンヤン理工大学):12ヶ月

SMU(シンガポール経営大学):12ヶ月

香港MBA

HKU(香港大学):14ヶ月

HKUST(香港科技大学):12ヶ月、16カ月

CUHK(香港中文大学):12ヶ月、16カ月

CityU(香港城市大学):12ヶ月、16カ月、24ヵ月

まとめ

近年、シンガポールと香港のMBAはとても人気があります。しっかりとした統計はとっておりませんが、シンガポールや香港のMBAを目指す全日本人の半数は、MBA Loungeの出願サポートの受講生さんです。

そんなシンガポールと香港が人気の主な理由は以下の4つです。

1.カネとヒトがアジアに向かっている

2.ネットワーク形成に大きな魅力

3.MBAランキング上位のスクールが複数

4.期間が短いスクールが多い

MBA Loungeでは、シンガポール及び香港のMBA取得を目指す方々を対象とした個別相談会を定期的に実施しています。興味のある方は是非参加してみてください。

■シンガポールMBA個別相談会の詳細はこちら↓

■香港MBA個別相談会の詳細はこちら↓

MBA後の第二のキャリア、就職活動が中々上手くいかない理由とは?

MBAを検討している人も既にMBA留学をされている人でも、大半の方の不安、

それは、MBA取得後の第二のキャリア、つまり就職活動です。

まあ、そりゃそうですよね。

MBA留学を通じて、ビジネス力、国際感覚、ネットワークなどを入手し、

「いざ就職活動だ!」

でも、実際は中々上手くいかないものです。

それはなぜでしょうか?

それは、世間はそんなに甘くないからです。

確かハーバード・ビジネス・レビューの記事だったと思いますが、こんなことが書いてありました。

「MBA修了生の大半は自分の力を過大評価している。」

MBAでは、ケーススタディを通じて

「もしも自分がこの会社の社長だったら?」とか

「もしも自分がこの会社のコンサルに入ったら?」

などという訓練を嫌というほどやります。

そんなことを毎日毎日やっていると思ってしまうんです。

「あ、オレ社長できるかも。」

「あ、ワタシ普通にコンサルタントできるじゃん。」

でも世間はそんなに甘くありません。

残念ですが、多くの場合、自分の実力は自分が思っている以下なのです。

私はMBA取得後、単身台湾へ渡り、アジア統括のプロジェクトマネージャーとして、台湾の大手企業で唯一の日本人として働きましたが、フルボッコでした。

また、ご存じの通り私は今MBA関連の仕事をしていますが、プロのMBAカウンセラーとして誇りを持ち品質サービス共に「日本一」だと思っています。

でも皆さんは「川尻は日本一」は言い過ぎだと思っていますよね?

そういうことです。

だから、私もまだまだ研究を重ね、もっともっと精進しなければいけないといけないのです。

皆さんも、それをしっかりと理解したうえで、就職活動には入念な準備と心構えが必要であるということを頭の片隅に入れておきましょう。

« Older Entries Newer Entries »Article記事を読む

すぐに役立つ新着ブログ

MBAの悩み解決

日本人カウンセラーによるMBA出願対策

(エッセイ添削、インタビュー対策)から

転職サポートまで。

MBA留学・取得を目指す社会人の皆さんの

人生を楽しむキャリア形成を応援します!

(エッセイ添削、インタビュー対策)から

転職サポートまで。

MBA留学・取得を目指す社会人の皆さんの

人生を楽しむキャリア形成を応援します!

MBA出願対策サポート

無料説明会

日本人カウンセラーによるMBA出願対策コンサルティング。【100%保証】エッセイ、CV、インタビュー等スクールが求める基準まで引上げます。

シンガポールMBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

ビジネスを学ぶのに最高の環境と評されるシンガポール。MBA教育レベルも非常に高い。

アメリカMBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

世界経済をけん引するMBA発祥の国。最近では1年のプログラムも。

スペインMBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

国際色が豊かなIESE, ESADE, IEの各スクール。欧州でも人気留学先国のひとつ。

フランスMBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

それぞれ特徴的なHEC Paris, ESSEC, ESCP, INASED。国際派ビジネスパーソンを目指すなら。

「海外オンラインMBA」個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

キャリアを中断せずにMBAの学位を取得することが可能な海外の主要なOnline MBAプログラムについて徹底的に解説いたします。

香港MBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

香港は、中国、そしてアジアのビジネスの中心地として多くのビジネスエリートが滞在する人気のMBA留学先のひとつ。

イギリスMBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

ケンブリッジ大学やオックスフォード大学などの名門校を筆頭に世界中からエリートが集まる名門大学が数多く存在。

中国MBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

アジアに大きな影響を与えている中国。CEIBS、復旦大学、上海交通大学、同済大学を中心に中国のMBAについて説明。

オーストラリアMBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

オーストラリアの大学は政府による教育水準の質が保証されており、大学間の格差が少ないのが特徴。シドニー大学やメルボルン大学、クイーンズランド大学など多くの大学が世界ランク上位に。

台湾MBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

台湾大学、政治大学を中心に台湾のMBAについて説明。

キャリア個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

MBA全般、転職、起業、自分のキャリア設計について

TOEFL対策講座【実績抜群TOEFLプロ講師に学ぶ】

初回無料相談

TOEFL教育歴19年の講師が日本人のために開発したコンテンツで一気にスコアアップ。まずは初回無料相談へ。

IELTS対策講座【元IELTS試験官の講師に学ぶ】

初回無料相談

元IELTS試験官の英国人ロバート・ラッセル講師によるIELTS対策個別講座。日本人の弱点を知り尽くした名物講師・IELTS教育のプロが伝授。

自宅でできる模擬IELTS【元試験管カウンセリング付】

1回 :20,000円 ~

IELTS元試験官があなただけのためにスコアリング・フィードバックし、今後のカンセリングを行います。自宅で受講可能。

GMAT対策講座【オンライン個別レッスン】

初回無料相談

名門MBAへ数多く送り出す実績抜群のロンドンビジネススクールMBA卒講師によるスカイプでの完全個別レッスン。

すぐに役立つMBAコンテンツ

MBA Loungeラジオ【出願対策・キャリア対策講座】

MBAや海外留学、キャリアプランに役立つ情報を音声で配信。

【無料動画】MBA出願対策ノウハウ動画講義

海外留学やMBA出願に関するノウハウをまとめた合計14回の動画講座で準備万端に。

世界の大学紹介動画【北米、欧州、アジア】

世界中を回るMBA Loungeによる世界の大学紹介。スクールの特徴や雰囲気など、自分に合ったスクールを見つけて!

世界のMBA留学生ブログリンク集

ビジネススクール日本人向けサイト・世界MBA留学生ブログリンクをまとめました。

10年後のあなたは何をしている?【無料MBA診断】

MBA取得後のあなたはどうなっているでしょうか?10年後のあなたをのぞいてみましょう。

「MBA出願対策編、留学生活編」の無料メール講座

3種類のメール講座/メールマガジンから選んで登録。

TOEFL語彙オンラインクイズ【全10回配信】

スマホで学べる。登録時間10秒、全10回100語彙クイズ。

GMAT Math(数学能力)のための基礎数学動画

数学能力のセクションに苦戦されている方へ。「よこはま学びの杜」代表、舘正道先生の動画をお届け。