Archive for the ‘大学院留学はMBAかMasterか?成功するための5つのチェックポイント。’ Category

名将野村克也氏から学ぶMBA式リーダーシップ講義

野球に興味がない人でもほとんどの人は元プロ野球選手・監督の「野村克也」と言う名前だけでも聞いたことがあるでしょう。

1954年にテスト生として南海に入団、その後戦後初の三冠王になるなど、とても輝かしい成績を残しています。また、監督としても当時弱小球団だったヤクルト、阪神、楽天などを、リーグ優勝や日本一に導くなど、監督として優れたリーダーシップ能力を日本のプロ野球ファンは目の当たりにしてきました。

誰もが野村克也氏のように優秀なプロ野球選手が優秀な監督になれるとは限りません。それでは、なぜ野村克也氏は、弱小球団を日本一の球団にするほどの指導ができたのでしょうか。それは紛れもなく彼にはずば抜けたリーダーシップ能力があったからです。

MBA取得を目指す人にとって、このリーダーシップ論を馬鹿にはできません。現在世界各国のビジネススクールの入学審査官は、出願者のリーダーシップ能力を重要視しているからです。

リーダーとしてのポテンシャルがなければ、ビジネススクールに合格することはできないといっても過言ではありません。世界各国のビジネススクールは将来リーダーとして活躍する人材を育てたいのです。そのため、 MBA留学前からこのリーダーシップ論についてある程度理解し日ごろの業務で実行しておくことで、MBA出願時にはビジネススクールにとって魅力的な出願者としてアピールすることが可能になります。

今回は、野村克也氏の著書「野村ノート」(野村克也著、小学館文庫)より彼の名言をいくつか抜粋し、そのリーダーシップ論についてお話をします。

名将野村克也氏から学ぶMBA式リーダーシップ講義

●「管理するものは、絶対に結果論で部下を叱ってはいけない。」

(出典:『野村ノート』 著:野村克也 小学館文庫 2009年 44ページ)

野村監督と言うと、いつもムスッとしていてなんか怖い上司だな、というイメージがあるかもしれません。しかし彼は、決して部下を結果論で叱ることはありませんでした。選手が自分で考え最適だと思った行動をとって失敗した場合、彼は部下に対してとても寛容でした。とった行動にしっかりとした根拠はあれば何も言わないのです。

野村克也氏によると、例えば「見逃し三振は絶対に許さない。」という監督もいるそうです。しかしそういう叱り方するから打者は見逃し三振をしたくないというマイナス思考に陥り、自ら進んで行動することができなくなると言うのです。

リーダーとして大切なことは、部下自らが考え行動し、結果を出させることではないでしょうか。故に、部下が自分で考え根拠を持って行動したのであれば、それを賞賛し、叱るべきではないでしょう。

「ビジネスは結果が全て」という考え方もありますが、その思考過程も評価し、部下のモチベーションを上げることがリーダーには必要なのです。そしてそれが良い結果へと繋がっていくんです。

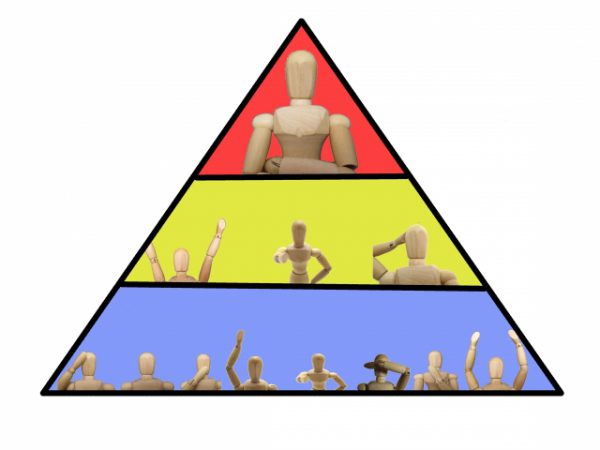

●「9つのポジション、 9つの打順には全て役割がある。いい選手を9人集めるのではなく、 9つの適材適所に合わせて選手を集め育成する。」

(出典:『野村ノート』 著:野村克也 小学館文庫 2009年 137ページ)

ガチっとした体格の力強いホームランバッターを1番から9番まで集めても、それが最強の野球チームになるとは限りません。人には適材適所というものがあるのです。例えば1番には足の速い選手、 2番には小回りの利く選手、 3番には足の速い中距離ヒッター、 4番には足が遅くてもいいのでとにかくホームランバッター、など。

各打順にはそれぞれ役割があり、その役割に適した人材を配置することがリーダーの大切な仕事です。野村克也氏は、この原則をきっちりと守ってきたからこそ、弱小球団であっても強い球団に勝てるほどの成績を残してきたと言えるでしょう。

一般企業でリーダーとなってプロジェクトチームを率いる場合でも同じことがいえます。東京大学法学部卒の優秀な人材を10人集めてきたからといって、それが最強のプロジェクトチームになるとは限りません。マーケティングに強い者、財務会計に強い者、営業に強い者、業界情報に明るい者など、バランスのよいチーム作りをすることが大切です。人にはそれぞれ適材適所があるのです。

リーダーとしてチームを率いる際には、 個々の強みは何なのか、をしっかりと見極め、適材適所で人を配置することがとても重要になってきます。

●「監督は『気づかせ屋』でなくてはならない。」

(出典:『野村ノート』 著:野村克也 小学館文庫 2009年 180ページ)

野村克也氏は、選手が無知であることを自覚させ、無知は恥なのだと気づかせることが大切だと述べています。

皆さんはリーダーと言うと、部下の間違っていることは間違っていると率直に伝え、改善を要求、さらに将来高いパフォーマンスを上げてもらうように育成する、と考えているかもしれません。しかし、ときには部下の間違いを黙って見守り、部下自身にその間違い気づかせると言う忍耐力も必要なのです。

人から言われて直すよりも、自ら気づいて直すことの方がより本人のためになるという場合もあります。プロジェクトチームで物事がなかなかスムーズに進んでいないときは、部下の行動についつい横から口出しをしたくなることもあるでしょう。しかしそこは忍耐力を持って見守り、彼らに気づかせるということも時として必要なのです。

●「地位が人をつくる。」

(出典:『野村ノート』 著:野村克也 小学館文庫 2009年 202ページ)

4番打者を6番や7番に下げると、だんだんその程度の打者に変わってしまう、ということがあるそうです。つまり選手は4番を任されると責任感を感じ、奮起して4番打者としての成績を残す選手に成長するが、下位打線に下げられた選手はその範囲内で期待されている結果しか残さなくなる、ということです。

この点に関して言えば、日本企業は現在大きな問題を抱えていると言えるでしょう。

つまり、20代の若い社員にマネージャー経験をさせていないのです。特に大手の企業になればなるほど、 20代の10年間は上司の雑用係をして、そのまま30代に突入ということもありえます。そうすると、社員は30代後半から40代なっても刺激的なビジネス経験をさせてもらうこともできず、結果としてリーダーが育たないと言う状況に陥るのです。

優秀なリーダーは、若い社員には積極的に責任と地位を与え、それらに見合った行動をしてもらうよう期待するのです。

●「『人集めと人づくり』、それが強いチーム作りの基本である。」

(出典:『野村ノート』 著:野村克也 小学館文庫 2009年 207ページ)

特にこれはMBA取得後に起業を目指す人にとって重要な言葉です。

というのも、起業するとまず必要になってくるのが「人集め」と「人づくり」です。自分一人でできるビジネスなど基本的にこの世に存在しません。どんなビジネスであっても、必ず人の手助けが必要になってきます。お客様が満足するサービスを提供するために適材適所で人を集め、彼らと友好的な関係を築き一緒にビジネスをする体制を整えていくことが大切なのです。

できる人を集める(人集め)。人の能力を見極め、その人の強みを引き出す(人づくり) 、これを出来るリーダーが率いる組織は大きく成長していきます。逆にこれができないリーダーがいる組織は、衰退の道を辿ります。

組織のリーダーは、仕事を全てひとりですることもできませんし、またしようとするべきでもありません。リーダーとして成功する秘訣は、優秀な人材を集め適材適所で彼らにそれぞれの得意分野で能力を発揮してもらうシステムを作っていく事なのです。

まとめ

MBAでは、リーダーシップ能力を身に付けることは大変重要な要素です。MBAホルダーである以上、どの業界、どの業種に従事するとしても、今後のキャリアにも関わってくる大変重要な要素です。

![]() 「管理するものは、絶対に結果論で部下を叱ってはいけない。」

「管理するものは、絶対に結果論で部下を叱ってはいけない。」

![]() 「9つのポジション、 9つの打順には全て役割がある。いい選手を9人集めるのではなく、 9つの適材適所に合わせて選手を集め育成する。」

「9つのポジション、 9つの打順には全て役割がある。いい選手を9人集めるのではなく、 9つの適材適所に合わせて選手を集め育成する。」

![]() 「監督は『気づかせ屋』でなくてはならない。」

「監督は『気づかせ屋』でなくてはならない。」

![]() 「地位が人をつくる。」

「地位が人をつくる。」

![]() 「『人集めと人づくり』、それが強いチーム作りの基本である。」

「『人集めと人づくり』、それが強いチーム作りの基本である。」

将来絶対に役立つネットワークを形成する方法とは?

MBA留学の最大のメリットは、ネットワークを形成できることだ、とよく言われます。

しかし、当然のことながらネットワークがあればキャリアで確実に成功できる訳ではありません。

中には、政治家や弁護士、業界の著名人と仲が良いことをしきりにアピールする人もいますが、彼らとネットワークを持っていたからといって、自身のキャリアや事業が右肩あがりで成長するということはありません。仮にそうだったとしても、それは継続的に続くとは考えにくいものです。

高い学費を払っていくらMBAという学位を取得しても、将来役立つネットワークを形成できなければ、その費用対効果は疑問です。

では、MBA学生が将来役に立つネットワークをどうやって形成するか。

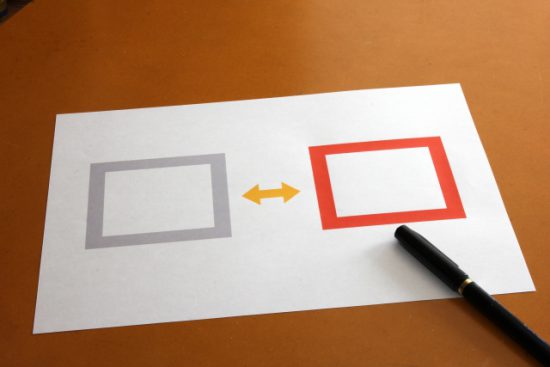

そもそもネットワーク形成の対象は、地位の高い人や著名人だけではありません。業界の実力者だけでもありません。どうやって適切なネットワーク形成をするのかを考える前に、2つの種類があることを理解しましょう。この2つの違いをしっかりと区別した上でネットワーク形成の方法を戦略的に模索していくことが大切なのです。

「資源」を入手するためのネットワーク

MBAで知り合った人と何か一緒にビジネスを始めよう、と考える人も多いのではないでしょうか。または、お互い別々の企業で働いたあとも連絡を取り合い、何か仕事を依頼したり、人を紹介してもらったりすることを期待している人もいるかと思います。そのようなネットワークはすべて「資源」を入手するためのネットワークです。

アプローチの対象者は、

・自分に似た人、

・同業界または近い業界の人

・権力・地位・影響力を持った人

おそらく多くの人が「ネットワーク形成」といって頭に浮かぶのが、多くの人にとって、このタイプではないでしょう。特に独立して新しく事業をやりたいと考える人は、このタイプのネットワークのみを考えているケースが多いです。

業界内の交流会やイベントなどを通じてこのタイプのネットワークは徐々に形成されていきます。

「アイデア」を入手するためのネットワーク

新しい視点や考え方を持つために、自分とは違うタイプの人たちとのネットワークを指します。

アプローチの対象者は、

・自分と違うバックグランドを持った人

・自分の専門外の知識をもった人

・世代の異なる年代の人や異性

特にイノベーティブな考え方を形成するには、このタイプのネットワークは必須です。しかしながらこれを重視するビジネスマンは非常に少ないのが現状です。MBA学生時代はこのようなネットワーク形成に努めようとします。でも、MBA後にいざ働きだすと、忙しいのを理由に、「アイデア」を入手するためのネットワーク形成を怠けてしまいがちです。

どうやらこのようなネットワークを重要視しない人は、自分と違うバックグランドを持った人や知識をもった人たちと出会っても、「彼らと付き合っても自社の利益には繋がらない。」と考えてしまうからです。

それが企業のいち担当者であったなら大きな問題にはなりませんが、MBAホルダーなど会社のトップを目指すマネージャーや経営者であったのならそれは致命的です。自社にイノベーティブな発想やアイデアを持ち込む機会を損失していることはほぼ間違いありません。実際に多くのアイデアは社外、業界外からのアイデアによって得ることができるんです。

MBAでネットワークを形成しようとするならば、「資源」」を入手するためのネットワークだけではなく、是非「アイデア」を入手するためのネットワークにも注意を払い、MBA取得後もそれを継続させていくことが大切です。

まとめ

人脈作り(ネットワーク作り)には2つの種類があります。

![]() 「資源」を入手するためのネットワーク形成は、自分に似た人、同業界または近い業界の人、権力・地位・影響力を持った人などをアプローチの対象として主に業界の交流会などで形成することができます。これを人脈形成のすべてだと勘違いしている人は多いです。

「資源」を入手するためのネットワーク形成は、自分に似た人、同業界または近い業界の人、権力・地位・影響力を持った人などをアプローチの対象として主に業界の交流会などで形成することができます。これを人脈形成のすべてだと勘違いしている人は多いです。

![]() 「アイデア」を入手するためのネットワーク形成は、自分と違うバックグランドを持った人、自分の専門外の知識をもった人、、世代の異なる年代の人や異性などをアプローチの対象として主に大学の同窓会や異業種交流会などで形成することができます。

「アイデア」を入手するためのネットワーク形成は、自分と違うバックグランドを持った人、自分の専門外の知識をもった人、、世代の異なる年代の人や異性などをアプローチの対象として主に大学の同窓会や異業種交流会などで形成することができます。

![]() 「アイデア」を入手するためのネットワーク形成は、イノベーティブな発想や考え方を会社に持ち込むためには非常に重要で、経営者には必須です。

「アイデア」を入手するためのネットワーク形成は、イノベーティブな発想や考え方を会社に持ち込むためには非常に重要で、経営者には必須です。

エコノミスト(The Economist)MBA Rankingはどう決められる?

MBA Rankingは、入学するビジネススクールを決定する際に、世界中の出願者が参考にしている指標のひとつです。MBA Rankingによってそのスクールの人気度、難易度、そして学費まで決まっているといっていいほど、その影響力があります。

特に影響力のあるMBA Rankingと言えば(著者独断)、おそらくフィナンシャル・タイムズ(The Financial Times,FT)のGlobal MBA Ranking、エコノミスト(The Economist)のFull Time MBA Ranking、そしてQS(クアカレリシモンズ)のランキングではないでしょうか。

(ちなみにこれら3機関はすべてイギリスに本社を持っています。)

以前の記事、「世界MBAランキングは一体どのようにして決められているのか?」では、フィナンシャル・タイムズ(The Financial Times,FT)誌のランキングについて考察しました。

そして今回は、もうひとつの影響力のあるMBA Ranking、エコノミスト(The Economist)のランキングの評価方法についてみてみましょう。

The EconomistとFinancial TimesのMBA Ranking

まず、エコノミスト(The Economist)の2016年MBA Rankingトップ10を見てみましょう。

1位:Booth School of Business (Univ.Chicago) US

2位:Kellogg School of Management (Northwestern Univ.) US

3位:Darden School of Business (Univ.Virginia) US

4位:Harvard Business School US

5位:Stanford Graduate School of Business US

6位:Tuck School of Business (Dartmouth) US

7位:Haas School of Business (UC Berkeley) US

8位:IESE Business School (Univ.Navarra) Spain

9位:HEC School of Management, Paris France

10位:The University of Queensland Business School Australia

まあ、よく聞くスクールが名を連ねていますね。

では、これらのスクールの2016年FTのGlobal MBA Rankingはどうなっているでしょうか。

(※執筆時点では2017FT Global MBA Rankingは発表されていますが、比較対象を同じとするため2016年ランキングを使用します。)

1位:Booth School of Business (Univ.Chicago) US ⇒FT 8位

2位:Kellogg School of Management (Northwestern Univ.) US ⇒FT 11位

3位:Darden School of Business (Univ.Virginia) US ⇒FT 27位

4位:Harvard Business School US ⇒FT 2位

5位:Stanford Graduate School of Business US ⇒FT 5位

6位:Tuck School of Business ⇒FT 22位

7位:Haas School of Business (UC Berkeley) US ⇒FT 7位

8位:IESE Business School (Univ.Navarra) Spain ⇒FT 16位

9位:HEC School of Management, Paris France ⇒FT 15位

10位:The University of Queensland Business School Australia ⇒FTランク外

多くのスクールは、FT Global Rankingでも上位に来ていると言えば来ているのですが、たとえば、よく聞くビジネススクールINSEADやUniversity of Pennsylvania-Wharton Schoolはトップ10には入ってきません。ちなみにINSEAD、Whartonはそれぞれ13位、12位です。(まあ、かなりの上位ですが。)

また、「世界MBAランキングは一体どのようにして決められているのか?」の記事でも紹介していますが、MBA Rankingと言っても世界中すべてのスクールが参加した中でのランキングではありません。2016年The Economistのランキング対象校は143校です。

The EconomistのMBA Ranking評価内容

それでは、エコノミスト(The Economist)が具体的にどのようにして各ビジネススクールを評価し、ランキングにしているのかを見てみましょう。

●新しいキャリアへのサポート 35%

就職企業先の多様性:直近の卒業生の就職先)

就職成功度 :卒業後3ヶ月以内でどのくらい就職できたか

キャリアサービス :スクールは就職活動をしっかりとサポートしてくれたか

●自己向上、教育経験 35%

施設の質:学生による評価等

学生の質:平均GMATスコア、実務経験年数、MBA前の給料

学生の多様性:出身地、性別等

教育の質:学生による講義に対する評価、海外研修、履修可能な言語の講義数等

●給料の増加率 20%

MBA取得後の給料(ボーナスを除く)

海外の卒業生クラブ数

●ネットワーク 10%

卒業生による現MBAフルタイム学生に対する評価

学生による卒業生ネットワークに対する評価

「新しいキャリアへのサポート」と「自己向上、教育経験」がそれぞれ35%、この2つの項目で70%を占めています。また、「給料の増加率」は20%に留まっていることは特筆するべき点です。

FTでは、この「給料関連」でエコノミストの倍の40%を占めています。

FTで次に大きな比率の項目は「FTリサーチランク:教授陣の論文発行数など」で10%。この2つの項目で50%を占めます。

ざっくり言うと

エコノミストはスクールのキャリアサポート、施設、学生の質などの「スクールの品質重視」、

一方で、FTはMBA取得後の給料増加などの「卒業生の結果重視」、

のランキングであると言えるでしょう。

両方のランキングで上位に来ているということは品質も結果も高い評価を受けているということが言えますね。

恋愛とMBA Ranking

どのビジネススクールのアドミッションに話を聞いても「ランキングは一つの指標に過ぎない。ランキングでスクールを選ぶべきではない。」と言います。

それはランキング上位のスクールでも同様です。

スクール側からしてみれば、「ランキングではなく、しっかりと中身を見てスクールを気に入ってほしい。」ということでしょう。

これは恋愛に似ていませんか。

あなたは、付き合う異性を「美男/美女ランニング」でなるべく上位の人を選びますか?

それとも、その人の性格や自分との愛称、価値観などを基準に選びますか?

まあ、あなたはどう思っているかは別にして、スクール側は自分達を後者、つまりスクールのカリキュラム内容、スクール方針、キャリアサービス、ネットワークなどの中身を見て選んでほしい、と思っています。

なので、出願インタビューでも「Why this school?(なんで私?)」という質問がよく出るんです。

「ランキングで上位に来ていますから。」というのは、「みんながあなたをイケメン/美人だと言っていますから。」というようなものかもしれませんよ。

ランキングもスクール選びをするひとつの重要な指標ですが、ランキングだけですべてを決めてしまわないようにしましょう。

大企業で出世or起業?MBAはどっちで役に立つのか?

MBA取得後の企業に戻ってそこで出世を狙うべきか、一念発起して起業するべきかどちらがよいのでしょうか?

これもよく受ける質問のひとつですね。

これから色々述べますが、私の個人的見解としても結論を先に言います。

ずばりMBAは「企業で出世」の方が役に立つプログラムでしょう。

ただし注釈があります。

「取得後すぐに役立てたいのであれば。」

MBAと出世

MBAとはそもそもMaster of Business Administration であり、日本語なら「経営学修士」。経営戦略、ファイナンス、人事、マーケティング、会計、コーポレートガバナンスなどを学び各ファンクションを健全に機能させ企業が最大の利益を生むようにマネージメントするスキルを身に付ける短期集中合宿のようなところです。

MBA学生が何度も何度も訓練するケーススタディは、自分が企業のCEOや、企業に雇われた経営コンサルタントを想定して、自分がCEOならどう判断するか、コンサルタントとしてCEOにどうアドバイスするか、という訓練をします。

これらのケーススタディでは、資金を潤沢に持つ大企業を想定している場合が多いです。そのため、MBA取得後、いきなり大企業の経営幹部とは言わないまでも、ある部門のマネージャーポジションに就くことが出来れば、MBAで訓練したスキルや知識をある程度発揮することができる、と言えます。その評価が認められ出世や階段を昇っていくと、MBAホルダーとしての箔も着いたり、MBAホルダーがゴロゴロいる経営幹部の仲間入り、なんていうことになる可能性があります。

MBAと起業

それでは起業という面で見た場合はどうでしょうか。

世界のビジネススクールを見ても、起業を目指す人たち向けにEntrepreneurship(アントレプレナーシップ)にフォーカスしたMBAプログラムも多くあります。

イギリスの大学審査機関であるQSのEntrepreneurship MBA Rankingsでは、以下がトップ10になっています。

![]() 1. Harvard Business School (United States)

1. Harvard Business School (United States)

![]() 2. Stanford University (United States)

2. Stanford University (United States)

![]() 3. The Wharton School, University of Pennsylvania (United States)

3. The Wharton School, University of Pennsylvania (United States)

![]() 4. IE Business School (Spain)

4. IE Business School (Spain)

![]() 5. INSEAD Singapore (Singapore)

5. INSEAD Singapore (Singapore)

![]() 6. Massachusetts Institute of Technology (United States)

6. Massachusetts Institute of Technology (United States)

![]() 7. London Business School (United Kingdom)

7. London Business School (United Kingdom)

![]() 8. Babson College, F.W. Olin Graduate School of Business (United States)

8. Babson College, F.W. Olin Graduate School of Business (United States)

![]() 9. Columbia Business School, Columbia University (United States)

9. Columbia Business School, Columbia University (United States)

![]() 10. Northwestern University (United States)

10. Northwestern University (United States)

といっても、これを見ただけでは、ただ単にMBAのトップスクールがずらりと並んでいるだけのような感じであまり参考にならないかもしれませんね。

これ以外でEntrepreneurship(アントレプレナーシップ)に強いスクールというと、私の肌感覚では、香港中文大学(CUHK) (Hong Kong), Hult International Business School (Global), Queensland University of Technology (Australia)などでしょうか。

いずれにしても、このようにEntrepreneurship(アントレプレナーシップ)の重要さをアピールして起業家育成に注力しているスクールは多く存在するわけです。

アントレプレナーシップのケーススタディ

このようなスクールでは、Entrepreneurship(アントレプレナーシップ)向けのケーススタディを用意しているでしょう。たとえば、以下の項目にフォーカスしたケースです。

![]() どのようなアイデアで起業するのか?

どのようなアイデアで起業するのか?

![]() どのようなタイプの人材を集めるのか?

どのようなタイプの人材を集めるのか?

![]() 商品は特許とるのか?

商品は特許とるのか?

![]() 商品は他社とどう差別化するか?

商品は他社とどう差別化するか?

![]() 価格はどうするか?

価格はどうするか?

![]() 販促はどうやるのか?

販促はどうやるのか?

![]() どの流通経路で売るのか?

どの流通経路で売るのか?

![]() 3年後、5年後はどのような成長戦略を立てているのか?

3年後、5年後はどのような成長戦略を立てているのか?

ただし、もちろんあくまでもケーススタディなので、一般的にいってMBA在学中にプログラムの一環として実際に企業を興す、というところまではいきません。せいぜい、在学中にできることと言えば、成功する新しいビジネスの青写真をつくって投資家に融資を求めるビジネスプランを作る、というところまででしょう。(もちろんMBA取得後にそのプランで仲間と実際に起業することは考えられますが。)

将来起業を目指して、銀行や投資家から融資を募って、起業する場合は、この手の訓練は有効です。ただし、MBAで学んだ知識だけで実際に起業できるほど甘くはありません。

起業で必要なスキルと知識

実際にイチから企業する場合、初期段階では如何にコストをかけずに自社ブランドを広め、継続的に受注できるか、にかかっています。ホームページを作成するスキルも必要ですし、セールスレターをつくる文章力、見込み客に対してクロージングする交渉力も必要になります。

つまり起業の初期段階では、仕事の大部分が「マーケティング」と「セールス」に集中することになります。

起業初期段階では、MBAで学ぶファイナンスのCAPM(資本資産価格モデル)や会計のROI、組織行動論のHerzberg’s Motivation-Hygiene Theoryなどは役に立たないです。イチから起業する場合は、理屈なしでとにかく継続的に集客し受注をもらうことに集中することになるためです。

立ち上げがうまく行き、順調に会社が成長していくと、今度はMBAで学んだ知識が徐々に役立ってきます。人を雇って仕事を任せたり、組織を整えたり、積極的に投資したり、とMBAのケーススタディで訓練したスキルが必要になってくるからです。MBAで構築したネットワークを使ってかつてのクラスメートと提携なんていうことも出てくるでしょう。

ただし、これは起業から数年後の話です。冒頭でお話しした通り、取得後すぐに役立てることはできません。一般的に起業ではMBAで学んだスキルとはまた別のスキルが必要になるんです。

まとめ

![]() 冒頭で結論としてお話したとおり、MBA取得後すぐにその知識を生かしてバリバリ活躍したいのであれば、企業に入って出世を目指すことです。

冒頭で結論としてお話したとおり、MBA取得後すぐにその知識を生かしてバリバリ活躍したいのであれば、企業に入って出世を目指すことです。

![]() イチから起業する場合、融資のためのビジネスプランを作成するときはMBAの知識が役に立ちますが、実際に立ち上げると、とにかく継続的な集客と受注にかかってきます。その場合は優れた「マーケティング」と「セールス」のスキルが必要になります。

イチから起業する場合、融資のためのビジネスプランを作成するときはMBAの知識が役に立ちますが、実際に立ち上げると、とにかく継続的な集客と受注にかかってきます。その場合は優れた「マーケティング」と「セールス」のスキルが必要になります。

![]() 起業して会社が成長してくると、徐々にMBAで学んだ知識を発揮する機会が訪れることになります。

起業して会社が成長してくると、徐々にMBAで学んだ知識を発揮する機会が訪れることになります。

【活動報告】3/13(月)香港大学(HKU)MBA説明会が開催されました。

3/13(月)東京新橋のコンラッド東京にて香港大学(HKU)のMBAインフォメーション・セッションが開催されました。

香港大学(HKU)は、香港、いやアジアを代表する名門校であり、MBAを提供するビジネススクールにおいても世界トップクラスの高い教育を提供しています。

The Economistの大学ランキングでは7年連続でアジアトップを維持し続けており、FT Global MBA Rankingにおいて、過去3年間の平均順位は37位と、安定した位置を保ち続けています。

今回のインフォメーション・セッションではExecutive DirectorのSachin Tipnisさんが

香港大学MBAの魅力を約2時間に渡って語ってくれました。

印象に残っている話は沢山ありましたが、その中でひとつ挙げるとすると、

「Market is in Asia」という一言でしょうか。

アジアでキャリアアップを目指す方にはお勧めのスクールのひとつです。

(左からHead of Marketing and AdmissionsのTom Ngさん、MBA Lounge川尻、Executive DirectorのSachin Tipnisさん)

詳しくは、香港大学(HKU)の過去記事:『香港大学(HKU、香港)Business School3つの特徴』をご覧ください。

ニューヨーク大学NYU Stern School of Businessを訪問。

ニューヨーク大学(NYU)はマンハッタンの中心に位置する都市型大学で、都市型生活を楽しみたい学生にはぴったりの大学と言えるでしょう。

キャンパスから15分くらい歩けば、マジソンスクエアガーデンやタイムズスクエア、そしてウォール街にも行くことができます。また地下鉄を利用すれば数分でセントラルパークにも行くことができ、まさにニューヨーカーの生活ですね。

MBAを提供するのは、NYU Stern School of Business。2017年FT Global rankingでは19位にランクして名実ともにトップクラスのビジネススクールです。

NYU Stern School of Business出願必須項目

![]() Four-year Bachelor’s Degree or Equivalent

Four-year Bachelor’s Degree or Equivalent

![]() GMATスコア(平均710点)

GMATスコア(平均710点)

![]() 実務経験(学生平均5年)

実務経験(学生平均5年)

![]() 推薦状

推薦状

![]() エッセイ

エッセイ

![]() 英文履歴書

英文履歴書

![]() インタビュー

インタビュー

![]() TOEFL/IELTS

TOEFL/IELTS

NYU Stern School of Business学生プロフィール

![]() 平均年齢 : 27歳(フルタイム)

平均年齢 : 27歳(フルタイム)

![]() 国籍 : 40か国

国籍 : 40か国

![]() 平均実務経験年数 : 5年

平均実務経験年数 : 5年

![]() 平均GMATスコア : 710点

平均GMATスコア : 710点

![]() クラスサイズ: 390人(Class of 2018)

クラスサイズ: 390人(Class of 2018)

※出願者は約3,773人

![]() 学部専攻

学部専攻

ビジネス 29%

ソーシャルサイエンス 22%

エンジニアリング、数学、化学 20%

ヒューマニティ、アート 16%

経済 13%

(NYU Stern School of Businessはマンハッタンにある都市型大学です。)

(NYUキャンパスの向かいにはワシントンスクエアガーテンという公園があります。)

UCLA Anderson School of Management を訪問しました。

UCLAは、ハリウッドからほど近い郊外に位置し、大変広いキャンパスで様々な国籍の学生で賑わっていました。私が訪問したときは、天気もよく芝生に寝転んで本を読む学生やスポーツを楽しんでいる学生など、学生生活を満喫している大変朗らかな雰囲気でした。

MBAを提供するのは、UCLA Anderson School of Management 。2017年FT Global rankingでは32位にランクしています。

世界中から多くの優秀な人材が集まる競争力の高いビジネススクールですね。

(UCLA Anderson School of Managementの建物)

(アドミッション事務所前)

UCLA Anderson School of Management 出願必須項目

![]() Four-year Bachelor’s Degree or Equivalent

Four-year Bachelor’s Degree or Equivalent

![]() GMATスコア(平均715点)

GMATスコア(平均715点)

![]() 実務経験(学生平均5年)

実務経験(学生平均5年)

![]() 推薦状2通

推薦状2通

![]() エッセイ

エッセイ

![]() 英文履歴書

英文履歴書

![]() インタビュー

インタビュー

![]() TOEFL 87点、IELTS 7.0

TOEFL 87点、IELTS 7.0

UCLA Anderson School of Management 学生プロフィール

![]() 平均年齢 : 29歳(フルタイム)

平均年齢 : 29歳(フルタイム)

![]() 国籍 : 44か国

国籍 : 44か国

![]() 平均実務経験年数 : 5年

平均実務経験年数 : 5年

![]() 平均GMATスコア : 715点

平均GMATスコア : 715点

![]() クラスサイズ: 360人

クラスサイズ: 360人

※出願者は約3,290人(倍率約11%)

![]() 学部専攻

学部専攻

ビジネス 28%

エンジニア 22%

ヒューマニティ 16%

経済 16%

その他 11%

数学・化学 7%

(天気も良く多くの学生で賑わっています。)

今の社会を見るとMBAは役に立つ!と言わざるを得ない2つの理由

「MBAを取得するのは本当に価値があるのですか。」

「本当にMBAはためになるのですか。」

というようなご相談は最近増えています。

時間的にも費用的にも大きな投資となるMBA留学。現在のキャリアを中断してまで、留学することにどれほど意味があるのか、ビジネススクールを出た後の就職を心配する方も多くいらっしゃることでしょう。

気になるのは当然ですよね。

そして、その質問に対し私は、

「現代の社会情勢を見るとMBAは役に立つ。」と答えざるを得ません。

今回は、現在の社会情勢を見ながら、なぜMBAを取得することにそれほど価値があるのかについてお話しします。

世界はアウトソーシング化している。

すべての業務を自分達だけでやろうとする企業はもはや時代遅れ。

各企業では、社員一人一人がそれぞれの得意分野を生かして会社全体の売り上げに貢献していますが、現代社会ではそれが企業単位で行われています。

つまり各企業は得意なことのみにフォーカスして、不得意なところはすべて外注(アウトソーシング)をすると言う傾向にあります。アウトソーシングすることで、企業としては社員をイチから雇ったり教育したりする必要もなく、費用や時間の負担も少なくなります。

特に国際化が進んでいる現代社会では、そのアウトソーシングは国内の業者ではなく海外の業者に向けられることが多いです。簡単な入力作業や、CADを使ったデザインなど、マニュアル化したような仕事はすべて人件費が安い東南アジア等にシフトしています。

これがさらに進んでいくとどうなるでしょうか?

社員に対して高い給料を払う必要がある日本には、付加価値の高い仕事のみ需要があると言うことです。簡単なデータが入力であればわざわざ人件費の高い日本人を日本で雇う必要はどこにもありません。それらはすべて海外の業者へとアウトソージングしてしまうのです。仮にそのような仕事が日本にあったとしても、もらうことができる給料も限られてきます。

例えば、簡単な入力作業の仕事をする人の年収が300万円だったとします。その業務を効率化すべく改善し新しいシステムを作り上げる能力を持っていれば、年収はその倍の600万円ほどになるでしょう。そしてさらに、それらのシステムを駆使し、導かれた結果から経営戦略の立案、実施、結果を出すところまで行くと、さらに倍の年収1,200万円ほどになるかもしれません。

このように、現代社会では、マニュアル化したような作業を行うだけでは給料アップを期待することはできません。何か新しいものを提案し、会社の業績に貢献する人材のみが高い給料を受け取ることができるのです。

では、そのような能力を身に付けるにはどうすればよいのでしょうか?

その選択肢のひとつにMBAがぴったりなのです。MBAプログラムで行われるケーススタディでは常に

自分たちがこの企業CEOだったら何をするべきなのか、

売り上げアップのための戦略をどう立案するのか、

人事はどのように配置するのか、

など提案型コンサルティングをするような訓練を繰り返し繰り返し行います。

経営戦略、マーケティング戦略、イノベーション戦略などの講義では、グループワークであたかも自分たちがコンサルティングチームとなってクライアント企業の中に入り込んだ場合を想定したディスカッションなども多く行われます。

日本企業では、20代の若い社員にはなかなかこのような提案やコンサルティングをする機会を与えてもらえません。どうしても最初は簡単なデータ入力や、会社で決められたマニュアルに沿った業務をこなすことが求められがちです。

MBAを取得することで、困難な状況で会社に戦略を提案するスキルを身に付けることができるんです。そしてそのようなスキルを若いうちに身に付けておけば、前述のように他の国の人材にとって代わることのない付加価値の高い仕事に従事することができるようになります。

社会はグローバル化している。

こんな言葉はほぼ100%の人が聞いたことがありますよね。

しかしその影響を本当に真剣になって考えたことがあるでしょうか。

日本は外国人の受け入れにかなり保守的な部分がありますので、日本に住んでいればそれほど実感はないかもしれません。しかしながら、今の日本の高齢少子化問題、人手不足などの状況を見ていると、このまま外国人に対して今まで通り保守的でいれば、日本社会は衰退していく以外道はありません。

遅かれ早かれ、日本は今まで以上に外国から優秀な人材を受け入れていかざるを得ない状況になります。

また、外国企業であろうと日本企業であろうと、海外とのやり取りや海外取引先との交渉などを全くしていない企業はほとんどないはずです。英語が得意不得意にかかわらず、 いちビジネスマンとして海外の人たちと打ち合わせをしたり交渉したりすることは避けて通ることができないでしょう。

多くのビジネススクールでは、この国際化の中で高いパフォーマンスを上げるビジネスエリートを養成することは大前提となっています。学生の国籍も万遍なくばらけるようにダイバーシティの要素を採り入れています。

そうすることによって、MBAの学生は必然的に母国語も文化も育ちも異なるあらゆる国の人々とコミュニケーションをとりながら、 ひとつの目標に向かって問題を解決していく能力を養う機会が与えられるのです。

MBA留学ともなれば、これらをすべて英語で行う必要があり、欧米人の特性、アジア人の特性など理解した上で様々な人々とビジネスをするスキルを身につけることができるはずです。

まとめ

現代社会の状況をみると、MBAで身に付けることができるスキルはますます重要になってくるでしょう。

海外でMBAを学ぶことで、「アウトソーシング化する社会の対応力」と「国際化する社会での対応力」が身に付くからです。

MBAを提供するビジネススクール側も、常に世界のビジネス環境を研究し、世界で通じる高給取りのビジネスパーソンを育成することに力を注いでいるんです。それゆえに、MBAは役に立つと言わざるを得ないのです。

リーダーシップ能力を出願エッセイでどうアピールするのか?

リーダーシップ能力は、ビジネススクールに出願する上で重要な要素です。

どのビジネススクールに出願するにせよ、審査官は出願者のリーダーシップ能力がその程度あるのか知ろうと様々な角度から審査をします。MBAは、短期間でリーダーとなりえる人材を育てる強化合宿のようなものなので、入学時点である程度のリーダーシップ能力を持っていることを証明すると入学審査に有利に働くと言えるでしょう。

リーダーシップと軽く申しておりますが、では「リーダーシップ」の定義はいったい何なのでしょうか?

ビジネススクールの出願だけではなく、職場でもよくリーダーシップという言葉が飛び交いますが、その定義をしっかりと理解できている人は多くはないのではないでしょうか。

これは少し問題ですよね。リーダーシップの定義がしっかりできなければ、ビジネススクールに出願する際のエッセイやインタビューなどで正しく自分のリーダーシップ能力をアピールすることはできません。

自分が持つリーダーシップ能力を正しくビジネススクールの審査官に伝えるために、このリーダーシップの定義をしっかりと理解し、それを的確にエッセイやインタビューに落とし込んでいく必要があります。

そこで参考になるのが、「『EQリーダーシップ。成功する人の「こころの知能指数」の活かし方』ダニエル・ゴールマン、リチャード・ボヤツィス、アニー・マッキー著、土屋京子訳、日本経済新聞社」という書籍です。この本の中で、著者は6つのリーダーシップスタイルを紹介しています。

以下にこの6つのリーダーシップスタイルに私の見解を反映し、一つ一つ説明をしていきますので、ぜひ参考にしてください。

ただ参考にすると言っても、「なるほど、こういうタイプがあるのか。」で終わってしまってはいけません。

重要なのは、自分がどのタイプのリーダーなのか、を今までのキャリアを振り返ってみて特定することです。人によっては、一つのタイプではなく、2つ3つのタイプを同時にもっている場合もあります。(多くの場合そうでしょう。)

その自己分析した結果を、MBA出願のエッセイやインタビューに盛り込むところまで計画していくことが大切です。

1、ビジョン型リーダーシップ

ビジョン型のリーダーは、チーム共通の目標を設定し、それに向かってチームメンバーを率います。

ビジョン型リーダーシップを発揮するには、メンバーから共通の目標に共感してもらうことが重要となります。リーダーはメンバーに目標を達成する方法を押しつけることはありません。メンバーにそれを達成する方法を自由に考えさせ、自ら行動し目標を達成するように導きます。

ダニエル・ゴールマンによれば、このビジョン型タイプのリーダーシップはビジネススクールで最も教えられるスタイルであると述べています。確かに多くの人が「リーダーシップ」という言葉から、共通の目標を設定してメンバーのサポートをするこのビジョン型タイプのリーダーを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

2、コーチ型リーダーシップ

コーチ型のリーダーは、チームメンバーと1対1で話し合うことを重視し、メンバー個人の長所または短所を気づかせる能力を持っています。個々のメンバーの話をしっかりと聞き、仕事面だけではなく人生の目標も一緒に考え、目標達成ためのアドバイスをしたり、協力をしたりするタイプです。

このスタイルのリーダーは、メンバーにちょっと頑張れば達成できる少し難しい課題を与えて、さらなる能力を引き出すためのサポートもします。

コーチ型のリーダーは、失敗は成功に繋がると言うことを信じており、小さな失敗を繰り返しそこから新たな学ぶを得ることを推奨します。それを積み重ねることでメンバーがさらなる成長をすることを期待しています。

3、関係重視型リーダーシップ

関係重視型のリーダーは、チームメンバーと友好関係の構築と促進に力を注ぎます。業務外でのメンバーとの交流を通じて、人間性を重視した関係を築くことを大切と考えています。公私共にリーダーがメンバーの世話をしてくれることで、とても忠実な部下が育ちまとまった力を発揮する組織を作る上げる力を持っています。

親分タイプ、浪花節タイプの人はこのようなリーダーシップシップスタイルを持つことが多いのかもしれません。

4、民主型リーダーシップ

民主型のリーダーは、 関係者全員を巻き込んでそれぞれから意見を聞き、物事を決定したり改善したりすることが重要だと考えます。民主型リーダーは、全員参加を非常に重視し、チームメンバー一人ひとりの意見を尊重します。良いニュースも悪いニュースも常にオープンな受け入れ体制を持っており、参加者全員が発言しやすい環境を作っています。

時には、激しい意見を戦わせて、お互いが納得できるまで話し合いすることを推奨します。メンバーとしても、自分の意見がしっかりと尊重されるため、自分の思うことを躊躇することなく相手に伝えることができます。そういった意味では、このタイプのリーダーが率いる組織では、多くの人の知恵を参考にする習慣が出来上がっており、比較的良いアイデアが生まれる可能性を秘めていると言えるでしょう。

5、ペースセッター型リーダーシップ

ペースセッター型のリーダーは、リーダー自身が非常に高いレベルのパフォーマンスを発揮しそれをチームメンバーに手本として示すスタイルをとります。このタイプのリーダーの特徴は、自分と同じレベルをメンバーに要求し、そのペースにメンバーが追いついてくることを期待します。細かい指示の理由を言わずに、「言わなくても分かるだろう。」と考えています。

それ故にこのタイプのリーダーの下で働くメンバーは、リーダーが何を望んでいるのかよく分からず、リーダーが強引すぎると感じたり、リーダーが自分たちの能力を信頼していないと感じたりするようになり、リーダーに対して不満感を掻き立てる可能性を持っています。

ダニエル・ゴールマンによれば、このペースセッター型アプローチは、部下が自発的な意欲を持ち非常に有能である場合は、このアプローチは効果を発揮すると述べています。

6、強制型リーダーシップ

強制型のリーダーは、 「俺の言う事は全て聞け。」というトップダウンのリーダーシップスタイルをとります。リーダーがすべてを決め、チームメンバーはリーダーの指示の手足のように動くと言うスタイルと言えるでしょう。そのためメンバーはリーダーからの指示がなければ自ら積極的に動こうとしなくなるのが普通です。勝手に自分で行動すればリーダーから怒られるので、リーダーの指示を待ってから動いた方が良いと考えるようになるのです。

一見、この恐怖政治のような強制型リーダーシップですが、ダニエル・ゴールマンによれば、例えば倒産寸前の会社を立て直す場合はこの有効であると述べています。倒産寸前の会社を立て直す作業では、各メンバーが次にするべくアクションが分からず、個々がそれぞれバラバラの業務をしてさらに事態が悪化するかもしれません。そんな状況下で、強制型リーダーの指示でやるべきことをやらせることで組織としてスピード感を持って問題を解決できる可能性があります。

まとめ

ダニエル・ゴールマンによれば、このようにリーダーシップは6つに分けることができると述べています。

1.ビジョン型リーダーシップ

2.コーチ型リーダーシップ

3.関係重視型リーダーシップ

4.民主型リーダーシップ

5.ペースセッター型リーダーシップ

6.強制型リーダーシップ

この中で自分はどの人スタイルのリーダーなのか考えてみてはいかがでしょうか。

ビジネススクールに出願する際、ただ単に自分は「リーダーシップ能力を持っている。」というのでなく、自分はどのスタイルのリーダーシップを発揮していきたのか、それによってチームをどのように導き、会社の業績アップに貢献することができたのか、ということをしっかりと述べることができれば、エッセイやインタビューはよりブラッシュアップされたものとなるでしょう。

最強経歴でも不合格。ビジネススクールが重視するMBA出願者の英語力

MBA出願ともなると最強経歴を持つ人も何人かいらっしゃいます。

東大卒、医者、弁護士、公認会計士、USCPAなど最強経歴を持つ人も相談も乗ってきました。

でもMBA出願ではそんな最強経歴をもってしても不合格になる人は不合格になってしまいます。

なぜか?

それはずばり「英語力」が足りないからです。

英語力アップはMBA留学を目指す日本人出願者にとって最初の難関です。最強経歴を持つ人であっても同じです。

そんなのは分かっているよ、そんな風に言われるかもしれませんが、

これはただ単にTOEFLやIELTSのスコアアップのことを言っているのではありません。

ビジネス場面において複雑な事柄を自分の考えを正しく英語でアウトプットするレベルまで英語力をアップさせなければ、海外のビジネススクールに合格するのは大変難しくなります。

TOEFLやIELTSのスコアがスクールが求めるスコアに達していたとしても、各ビジネススクールでは出願者の「本当の英語力」をチェックするためにインタビューに大変大きな比重を置いています。

いくらTOEFLやIELTSで高得点を取り、最強経歴で自信満々でスクールへ提出したとしても、インタビューでの受け答えで「英語力に問題あり」と判断されてしまったら、すべてをひっくり返されてしまいます。

それだけ海外MBAでは出願者の英語力を重視しており、特に英語力が乏しいといわれている日本人出願者については、その英語力を注意深く審査しています。

実は私はMBA留学準備をしていたころは、自分の英語力を過信しすぎていました。というのもそれまでアメリカの大学で学位をとっていましたし、海外資材調達の仕事を6年間していた中で英語でのネゴもしょっちゅう行っていたからです。

「とにかく自分は英語は大丈夫。それよりも心配なのはビジネス力だ。」

こんな風に思っていたんです。

ご想像の通り、こんな私の考えは、現地に行ってすぐに間違いだったことに気づきます。ビジネス場面で使えるレベルの英語力がなければ、たとえ、TOEFLやIELTSで最低スコアをクリアして志望校から合格をもらったとしても、現地でのMBA講義やクラスメートとのディスカッションについていくのは大変きついんです。

入学審査官の懸念

私はこれまでアメリカ、欧州、オーストラリア、アジア各国のビジネススクール入学審査官を話をしてきましたが、やはりどこのスクールでも日本人出願者の英語力について懸念を抱いているように感じます。

つまり、有名企業に勤めてキャリアもばっちりなのに、英語力が足りないばかりにウチのスクールに合格させることができない、といった懸念です。最強経歴でも英語力でアウトになってしまうんです。

上述の通り、彼らのいう英語力というのは、TOEFLやIELTSスコアのことだけではありません。実際にインタビューをして英語力をみた結果、実践的な英語力が不足している、という判断がされてしまっているんです。

これはとてももったいない事ですよね。

英語試験は道しるべ

そうならないためにも、「MBA留学をする。」と決めたらまずは英語力アップを考えることから始まります。それが最初にすることです。

英語力アップのために、まずはTOEFL, IELTSなどの英語試験をなるべく早く始めましょう。

もちろんこれらの試験で本当の英語力を測れるわけではありません。でもTOEFL, IELTSは英語力アップのための道しるべになるんです。つまりTOEFL, IELTSスコアアップ対策の勉強をしていれば、間違った方向にその時間や労力を費やしてしまうことはないでしょう、ということです。

たとえば、英語力アップのために洋楽を聴くなんていう人がいます。

その勉強方法を否定するつもりはありませんが、少なくともビジネス英語力を身に付けたい人、さらにはMBA留学を目指す人にとってその勉強方法は不向きだと思います。

TOEFL、IELTSの試験問題作成者は、英語教育のプロだけあって受験者が現場(特に大学院やビジネスの現場)で通用する英語力を身に付けるための勉強をするように受験者を誘導しています。

確かに勉強方法は人それぞれですが、スコアアップの話は抜きにして単純にビジネス現場で通じる英語力を身に付けるという観点から見ても、TOEFL、 IELTS対策の勉強をして遠回りになることはないと思います。

あと、大切なことはTOEFLとIELTSのどちらを選ぶかということです。

これは留学する国やスクールによって選ぶことになります。

両方の試験勉強を行ったり来たりするのは大変非効率ですので、留学する国くらいは最初の段階で絞っておきたいとところです。

おススメ教材

とは言ってもTOEFL, IELTS対策だけでは中々英語を楽しんで上達させるのは難しいです。毎日毎日問題集ばかり解いていても退屈ですし長続きしないかもしれません。

またはMBA留学はまだ数年後のことで、TOEFLかIELTSかまだ決めかねている、というひともいるでしょう。

そこで、これらの英語試験以外で私がMBA留学前の英語学習で使っていた教材をご紹介します。

![]() English Journal(アルク社)

English Journal(アルク社)

過去10年くらい購読していました。

毎月、映画俳優や企業家などの著名人のインタビューを音声でスクリプト付きで聴くことができます。内容によってはかなりレベルの高い語彙も出てきます。初めて聞く語彙を文字からではなく音声から知ることが出来ます。これは正しい発音をする上で大変重要なことです。

![]() NHK英会話(NHK出版)

NHK英会話(NHK出版)

これまで友人、知人、クライアントさん、あらゆる人から

「英語を上達させるにはどうやって勉強したらいいの。」

と聞かれてきました。

それに対して私が毎回している回答は、

「NHKのテレビ、ラジオ英会話を聴いてください。」です。

これほど安く、効果的に学べる教材はないと思います。

テキスト代金は毎月500円ほどで動画、音声などはテレビ、ラジオでNHK受信料のみです。

内容も大学教授など英語教育の専門家がデザインしたものになっているので、とても充実しています。

まとめ

MBA留学を考えているのであれば、英語力アップはまず最初にやることであると当時に最重要課題ともいえます。

どんなに素晴らしいキャリアを持っていても、最強経歴であっても、英語力で落とされてしまうことは多々あります。そしてビジネススクール審査官はこの英語力を重視しています。国際的なビジネスマンを養成する教育機関として、やはり入学前にそれなりのポテンシャルをもっている学生を入学させたいからです。

最強経歴をもっているかどうかに関わらず、もしあなたがMBA留学するには自分の英語力は足りないかも?と少しでも思ったことがあるのであれば、きっとそれは正しいでしょう。

出願して英語力で落とされる前に、

現地に行って英語力で苦労する前に、

今のうちからしっかりとした英語力をつけておきましょう。

プレゼンテーションで失敗しないための6つのコツ

プレゼンテーションと聞いて、ドキッとする人も多くいるかもしれませんね。プレゼンテーションという言葉を聞くだけで緊張してしまい、声が震え足がガタガタ、ちょっと大げさかもしれませんがMBAの講義で、しかも英語でプレゼンテーションをしろと言われると、慣れていない人は本当にそのような状態に陥るかもしれません。私も以前はその1人でした。

しかし皆さんが目指しているMBAでは、英語のプレゼンテーションは欠かすことができません。

多くの場面でプレゼンテーションをしなければならず、プレゼンテーションはなくして良い成績を取ることができません。 MBAにプレゼンテーションは付きものなのです。

私がMBAを始める前は、木材の貿易の仕事をしており、プレゼンテーションをする機会などそれほど多くはありませんでした。それ故に英語で大勢の前でプレゼンテーションをするという事は、MBAでのプレゼンテーションがほぼ初めてだったのです。最初はとても緊張しました。 (そのときのエピソードは私の無料レポートにも載っていますので、興味のある方はダウンロードしてみてください。)

そこで今回はMBAでは必須となるプレゼンテーションについて、うまくプレゼンテーションをする6つのコツをご紹介します。

プレゼンテーションで失敗しないための6つのコツ

![]() 1、最初のイントロダクションを忘れないこと

1、最初のイントロダクションを忘れないこと

プレゼンテーションで最初に話すべき事は、『今から何を話すのか』を述べるということです。論文で言うイントロダクションの部分です。

「私はこれから 3つのことについてお話をします。一つ目は〇〇、二つ目は〇〇、そして最後3つ目は〇〇 。」

このように、まず自分はなぜプレゼンテーションをしており、何を相手に伝えたいのかという事を先に話すことが大切なのです。 イントロダクションのない論文はほぼ0点です。

プレゼンテーションも同じです。

多くの人はプレゼンテーションで緊張してしまい最初のイントロダクションを言い忘れてしまうことがあります。そのようなことがないように、プレゼンテーションで最初に言う事はイントロダクションである、ということをしっかりと覚えておきましょう。

![]() 2、目線とジェスチャーは評価のポイント

2、目線とジェスチャーは評価のポイント

プレゼンテーションは、論文と違って人の目の前で自分のメッセージを伝えるものです。プレゼンテーションの内容や言葉遣いはもちろんのこと、話す人の目線やジェスチャーも MBAでは評価の対象になります。

ずっと一点を見つめて話しているようではいけません。

なんのジェスチャーもせずに話してるようではいけません。

プレゼンテーションでいかに自分の考えを伝え、相手に共感してもらうか。これによってプレゼンテーションの評価が決まります。それにはただ単に素晴らしい内容を話すだけではなく、目線やジェスチャーに最大限気を配って話すことが大切なのです。

![]() 3、ゆっくりとしゃべる

3、ゆっくりとしゃべる

目線やジェスチャーと同じように、ゆっくりと分かりやすく話すことも大切です。

早口で難しい言葉を使いながら話せば、なんだかプロフェッショナルのような感じがすると思いがちですが実はそうではありません。

ゆっくりとクリアな言葉や語彙を用いて、相手が理解していることを確認しながらプレゼンテーションをすることがとても大切なのです。ビルゲイツやスティーブ・ジョブズなど世界有数なプレゼンテーションを見てみてください。彼らは非常にゆっくりと、分かりやすい言葉で話していることに気づくはずです。

![]() 4、パワーポイントは必要最小限に

4、パワーポイントは必要最小限に

多くの場合プレゼンテーションでパワーポイントスライドを使うことがあると思います。そこで大切なのはパワーポイントスライドに書く内容は必要最低限に抑えるということです。

日本人に限ったことではありませんが、多くの人はパワーポイントスライドにたくさんの文章を並べ非常に見にくいスライドを用意することがあります。

「そこにすべてが書いてなければいけない」とばかりに、とにかくいろんな事をスライドに書いてしまうのです。これはスライドの使い方として正しいとは言えません。プレゼンテーションで使うスライドは最低限のことでいいのです。あくまでもプレゼンテーションのための道しるべと言う役割に過ぎません。

スライドだけ見たら内容が理解できないぐらい大雑把ぐらいが丁度いいのです。

![]() 5、時間を守る

5、時間を守る

多くのプレゼンテーションは5分や10分などの時間制限があります。この時間は必ず守るようにしましょう。

多くの学生はこの持ち時間をオーバーしてしゃべり続けてしまいます。しかしそれは減点の対象になります。プレゼンテーションの分数が決められていますので、それに合わせて時間内に収まるようなプレゼンテーションのデザインを組み立てましょう。

![]() 6、自信をつけること

6、自信をつけること

自分が話す内容は正しい、自分の話を皆が関心を持って聞いてくれている。

そのように思い込んで自分に自信を持って堂々と話すことがとても大切です。自信なさげに話していれば、それは聞いてる人にも間違いなく伝わります。自分の話す内容に自信を持って、自分が1番偉いんだと言う気持ちで図々しく堂々と話すようにしましょう。

しかし、自信を持つといってもそう簡単なことではありませんよね。ではどうすればいいのか?

それは、とにかく事前に何回も練習することなのです。練習、練習、練習です。

人はだれでも慣れないことをやると非常に緊張してなかなか堂々と話すことができません。しかし事前に何十回何百回も練習して本番に望めば、緊張もほぐれ堂々と自分の言いたいことを人前で話すことができるのです。

まとめ

私も多くのプレゼンテーションをMBAでやりましたが、全て事前の練習にはたくさんの時間をかけました。自分の話す内容はほぼ100%暗記するのはもちろん、自分の言ってることに自信を持って堂々と話すように心がけました。そうすることで、プレゼンテーションをスムーズに進めることができ、本番であたふたしてしまう事はなくなります。

三菱自再建へ、カルロス・ゴーンが経営で大切にしている3つのこと。

日産のカルロス・ゴーン社長が三菱自動車の会長を兼任すると発表がありましたね。カルロス・ゴーンと言えば、ルノー、日産と世界的大企業の経営再建に携わり誰もが認める実績を残しています。まさに経営再建のプロと言えます。

そんなカルロス・ゴーンの著書、「カルロス・ゴーン経営を語る。」(カルロス・ゴーン、フィリップ・リエス著、高野優訳、日経ビジネス文庫)を読みました。

この本からカルロス・ゴーンが一体どのような考え方に基づいてこれまでのミシュラン、ルノー、そして日産の3社でのキャリアを歩んできたのかよく分かります。そして、今後三菱自動車でもどのような手法で再建するのか、というヒントも得られそうです。

ゴーンの家系はレバノン、幼少期はブラジルで過ごし、学生時代はフランス、ミシュラン、ルノー時代はフランス、ブラジル、アメリカ、そして日産では日本、と様々な国での生活を経験している国際派です。リーダーとしての経験では、27歳でミシュランのル・ピュイの工場長となり一回りも年上の部下に指示する立場となりました。ルノーには経営方式が全く異なる会社から新参者としてやってきました。日産では外国人経営者としての立場で日本にやってきました。

それぞれの会社で社員の反発等が上がる中でこれまでリーダーシップをとってきたんです。そんなアウェイの環境の中でゴーンが強烈なリーダーシップを発揮して組織のパフォーマンスをあげてきました。

この本を読んで、これらの生き方、考え方、仕事の仕方は、これからMBA取得を目指して留学をされる方にとって如何に重要であるかが分かりました。MBA取得後には大企業に転職して構造改革を行う人もいるでしょう。異国の地でアウェイ感満載の中、リーダーシップを発揮しなければならない人もいるでしょう。

今回はMBA出願者に是非知っておいてもらいたいカルロス・ゴーンが経営で大切にしている3つのことをご紹介します。

人間関係作り

カルロス・ゴーンは経営において人一倍「人間関係」を作り上げることの大切さを知っています。

あなたがMBA留学をすることを考えてみて下さい。特にアメリカ、ヨーロッパでは、決してホームの環境ではないですよね。ビジネススクールはアウェイ感の中戦っていくことになります。MBAでは数多くのグループワークをクラスメートと行うことになります。その中で最も重要なのが人間関係作りといってもいいでしょう。

ゴーンが日産の社長として日本に来たときは、共にフランスから来日するフランス人メンバーにこういっています。

「君たちは宣教師ではない。」(p255、カルロス・ゴーン、フィリップ・リエス著、高野優訳、日経ビジネス文庫)

ゴーンは自分たちが日産の社員から受け入れられて来日するのであって、日産の人々を受け入れるためではない、ということをフランス人メンバーに強調していました。

「フランス人として日本に行っても、組織の改革に成功するチャンスはまったくありません。1%の可能性もない。正真正銘のゼロです。これは私の心の奥底にある深い確信に基づいた意見です。」(p255、カルロス・ゴーン、フィリップ・リエス著、高野優訳、日経ビジネス文庫)

ゴーンはここまで言っているんです。

上から目線で喧嘩ごしで臨んだり人を非難するような姿勢で日本に来ていたら日産社員とのコミュニケーションがうまく取れず日産の再生はなかったかもしれません。ミシュランやルノーでも実績もなかったことでしょう。

会社実績は経営者が一人で出せるものではありません。その会社で働く全員の力によって出せるものです。MBAのグループワークも一緒です。自分一人では何もできないことを実感することになるでしょう。

ビジネススクールでうまくやっていくには、ゴーンのように人間関係構築のプロになる必要があるんです。

異質なモノのぶつかり合い

ゴーンの経営哲学において「クロス・ファンクショナリティ」は重要な意味をもっています。つまり部門間を横断し情報や考え方、成功体験、失敗体験などをシェアしあうコミュニケーションです。ルノーでも日産でもクロス・ファンクショナリティは大変有効に機能しました。

ゴーンはイノベーションには異なる文化、異なる方式が出会うことが大切である

と述べています。

ビジネススクールにおいてもこれは非常に重要な要素です。どこのビジネススクールでもダイバーシティを重視し、様々な国籍、職歴、言語、文化、考え方が交わるよう意図的に合格者を選考しています。そのため、このダイバーシティで足きりにならないよう早期出願が大切になるんです。

ゴーンは研究開発費を増やし優秀な人材を集めたからといって革新的なものができるわけではない、と言っています。やはり大切なのは異質なもののぶつかり合いなんです。

ビジネススクールでも一緒です。GMATが高い学生を集めただけで最強のチームができるわけではありません。異質な人々が活発な議論を展開することで最強のチームができあがるんです。

英語

ゴーンはポルトガル語、フランス語、アラビア語、英語、そして少々の日本語を話します。これまでレバノン、ブラジル、フランス、アメリカ、そして日本での生活を経験し、ゴーンは大切だと感じているのはやはり言語、中でも英語です。日産のエグゼクティブミーティングでは英語を使用しています。

ゴーンはこう言っています。

「英語を話すということは、パソコンにeメール用のソフトウェアを入れるようなもの。」(p404、カルロス・ゴーン、フィリップ・リエス著、高野優訳、日経ビジネス文庫)

つまり英語ができなかったらビジネスでeメールを打てず、すなわちコミュニケーションができない、ということです。

MBA留学を目指すなら英語が重要なんて言うまでもないですよね。それに付け加えておきたいことは、TOEFL、IELTSでミニマムスコアをクリアしたからと言って決して安心するべきではない、ということです。私がクライアントさんに言い続けているのはビジネススクールから合格したら真っ先にすることは英語の勉強である、ということです。MBAでの成績、クラスメートとのコミュニケーション、そしてMBA後のキャリアも英語力によって左右されます。

そして、多くの人はMBAを始めたら思っていた以上に英語で苦労している、ということを知っておきましょう。

まとめ

カルロス・ゴーンは、異文化の中でリーダーシップを発揮しなければならないビジネスマンのモデルとなる経営者の一人でしょう。MBAホルダーの多くはそんな環境の中に放り込まれます。大企業に転職して構造改革を行う人もいるでしょう。異国の地でアウェイ感満載の中、リーダーシップを発揮しなければならない人もいるでしょう。

そんな環境で大切にするべき3つは以下。

![]() 人間関係作り

人間関係作り

![]() 異質なもののぶつかり合い

異質なもののぶつかり合い

![]() 英語

英語

三菱自動車での経営再建でも、きっと人間関係作りを重視して、異文化が交わるクロス・ファンクショナリティを推進し、会社全体の英語力アップにも力を入れていくんでしょうね。

世界MBAランキングは一体どのようにして決められているのか?

世界MBAランキング(Global MBA ranking)はトップビジネススクールを目指す多くの人が参考にする指標のひとつです。指標のひとつというか、ほとんどこの世界MBAランキング(Global MBA ranking)だけでスクールを選択している人も多くいることでしょう。

MBAと言えばすぐに「ランキング」という言葉を連想するほど、多くの出願者はランキングを意識してスクールを選びます。

たとえば、イギリスのビジネス誌フィナンシャル・タイムズ(The Financial Times, FT)のGlobal MBA rankingでは、以下のスクールがトップ10常連校です。

![]() Harvard Business School

Harvard Business School

![]() University of Pennsylvania: Wharton

University of Pennsylvania: Wharton

![]() London Business School

London Business School

![]() INSEAD

INSEAD

![]() Stanford Graduate School of Business

Stanford Graduate School of Business

![]() Columbia Business School

Columbia Business School

![]() University of Chicago: Booth

University of Chicago: Booth

![]() MIT: Sloan

MIT: Sloan

ではこの世界MBAランキングはどのくらい信憑性があるのでしょうか?

世界のビジネススクールは一体どのようにして評価されランキングに入るのでしょうか?

企業はどこまでランキングを信用して採用活動をすればいいのでしょうか?

今回は、世界MBAランキング(Global MBA ranking)は一体どのようなシステムに沿って評価され、どのような特徴をもったスクールがランクインしているのかを見ていきましょう。

また、今回の考察に関してはフィナンシャル・タイムズ(The Financial Times,FT)のGlobal MBA Rankingの評価方法を例として見ていきます。

世界MBAランキング調査対象スクール

まず最初に明記しておきたいことは、FTは世界中すべてのスクールを調査してランク付けをしているわけではない、ということです。2016年は157校がこのランキングに参加しています。ビジネススクールは世界中に13,000校ほどあることを考えると意外と少ないですよね。(すべてのスクールがMBAを提供しているわけではないですが。)

2016年の場合、以下の条件を満たしたビジネススクールのみをランキング調査の対象としています。

・MBA国際認証の何れかを取得していること。

・卒業後、3年後以降の卒業生の調査できること。

・プログラムができてから4年以上経過していること

・卒業生からの20%以上回答率があること。

・毎年最低30人以上の卒業生を出していること。

2016年FT MBAランキングの評価ポイント

2016年の評価ポイントは以下です。

加重平均給料額(20%):MBA取得後3年後の平均給料(米ドル:購買力平価を反映)

給料増加額(20%):MBA取得前からの給料増加額(絶対的増加額、MBA前からの純増加額共に考慮)

費用対効果(3%):コース期間、学費、その他コスト、MBA期間中の機会コストも考慮

キャリアアップ(3%):MBA取得前と比較した会社でのポジション、会社規模

キャリアサービス(2%):スクールのキャリアサービスの充実度

目標達成度(3%):MBA取得によってどのくらい目標を達成することができたか

就職(2%):MBAプログラム修了後3ヶ月以内に就職先を見つけることができたか

MBAホルダー評価(2%):MBAホルダーが雇用したいと思うスクール

女性スタッフ(2%):女性スタッフの比率

女子学生(2%):フルタイムMBA学生の女性比率

女性管理職(1%):スクールのアドバーサリーボードメンバーの女性比率

教授陣のダイバーシティ(4%):citizenshipなどを考慮した教授陣のダイバーシティ

学生のダイバーシティ(4%):citizenshipなどを考慮したMBA学生のダイバーシティ

ボードメンバーのダイバーシティ(2%):citizenshipなどを考慮したボードメンバーのダイバーシティ

国際的流動性(6%):学生のMBA前と取得後3年後のcitizenshipや勤務している国

インターナショナルコース経験(3%):交換留学、海外研修、海外インターンシップの参加度

言語(1%):MBA修了までに求められる習得言語数

教授陣の博士号(5%):教授陣の博士号取得率

学生の博士号(5%):過去3年間に博士号を取得した学生数

FTリサーチランク(10%):教授陣の論文発行数など

(出所:

http://www.ft.com/cms/s/2/670594de-b623-11e5-b147-e5e5bba42e51.html#axzz4JlMyAv6s)

要するに、、、

■卒業生の給料関連が評価の40%を占める。

(加重平均給料額:20%、給料増加額:20%)

まさに結果重視の評価ポイントといえますね。より多くの高給取りを排出することがビジネススクールの評価に直接反映されています。確かにMBAを目指す学生もトップスクールほど「自分の市場価値を高めたい。」という野望をもった人が多いです。

■インターナショナル関連で20%を占める。

(教授陣のダイバーシティ:4%、学生のダイバーシティ:4%、ボードメンバーのダイバーシティ:2%、国際的流動性:6%、インターナショナルコース経験:3%、言語:1%)

インターナショナルマインド、異文化間の理解やコミュニケーションの能力も高く評価される対象になっていますね。

たとえビジネスに精通したビジネスプロフェッショナルであっても、国際感覚を持ったビジネスマンを排出していなければ、ビジネススクールとして評価されにくいということが分かります。

「給料関連」「インターナショナル関連」で評価ポイントの60%を占めます。

つまり、上記の情報から言えることは、ランキングとして上位にくる条件をざっくりというと、

「教授陣、学生ともに国際色豊かなビジネススクールであり、卒業生は(特にMBA前に比べて)高給の仕事に就いていること」

であると言えます。

ニワトリが先か、タマゴが先か

ここで議論として上がってくるのは「ニワトリが先か、タマゴが先か」ということです。

つまり、ランキングが高いからいい学生が集まってくるのか、いい学生が集まってくるからランキングが高くなるのか、ということ。

MBAではなく大学全体のランキングですが、「設立50年未満の大学ランキング」というものもあります。

たとえば、MBA Loungeがメディアパートナーとなっているイギリスの大学評価機関QSの2015年QS Top 50 Under 50では、シンガポールの南洋理工大学が1位となりました。

歴史の浅い大学でランキングが高くなる理由は、後者「いい学生が集まってくるからランキングが高くなる」からでしょう。新参者である若い大学がスクールの価値を高めるには、いい学生を集めて評判をあげていくしかありません。

こういうスクールでは歴史のある大学に対抗するために、様々なマーケティング手法を用いより優秀な学生を獲得しようと必死にです。こういう地道な努力で少しつづランキングを上げているんだと思います。

逆に、ハーバードビジネススクールやウォートンスクールなど100年以上の歴史がある大学は、前者「ランキングが高いからいい学生が集まってくる」と言えるのではないでしょうか。乱暴な言い方をすれば歴史の浅い大学に比べて、マーケティング努力をしなくても自然と優秀な学生が集まってくるといえるかもしれません。(もちろん質や評判をキープするという歴史の浅い大学とは違った努力が必要になりますが。)

まとめ

巷で出回っているMBAランキングは一体どのくらい信憑性があるのか、

ビジネススクールは一体どのようにして評価されランキングに入るのか、

企業はどこまでランキングを信用して採用活動をするのか、

こんな疑問をもった人も多くいるでしょう。

イギリスのビジネス誌、フィナンシャル・タイムズ(The Financial Times,FT)のGlobal MBA Rankingの評価基準の中で、以下の2点が大きな特徴であると言えます。

■卒業生の給料関連が評価の40%を占める。

■インターナショナル関連で20%を占める。

これらを鑑見てランキングとして上位にくる条件をざっくりというと、

「教授陣、学生ともに国際色豊かなビジネススクールであり、卒業生は(特にMBA前に比べて)高給の仕事に就いていること」です。

とはいうものの、MBA留学を成功させるのはランキングの高いビジネススクールではなく、自分にあったビジネススクールに行くことです。そういうスクールを選ぶことが出来る人が本当に自分の自己分析ができており、将来のキャリアを成功させることができる人かもしれません。

MBAでキャリアアップ!台湾ホンハイから学ぶ勝つための人生計画。

「キャリアアップしなきゃ、とは思っているけれど。」

「現状の人生にモヤモヤしている。」

「このままの人生でいいのかな、と感じている。」

MBA Loungeでは不定期にMBA個別相談会を開催していますが、それらに参加される方々からよくこんな声を聞きます。

人生のモヤモヤをMBA取得という手段で解消したい、キャリアアップのきっかけがほしい、と考えていらっしゃる方が多いんです。

そこで「キャリアアップのきっかけがほしい」と思っているあなたに今回ご紹介したいのは、シャープ買収で一躍有名になった台湾のホンハイ機密工業(鴻海精密工業)の郭台銘(テリー・ゴウ)会長です。

ホンハイ機密工業は、ホンハイ・グループ(鴻海科技集団)の主要企業のひとつと位置づけられ、グループ全体の売上高は約14兆円(2015年)、従業員数130万人にもなる世界の超巨大企業です。この巨大企業を率いるのが、創業者で会長の郭台銘(テリー・ゴウ)氏です。

彼は一体どんな人物でどのような考えを持っているのか大変興味を持ち、アマゾンで「郭台銘=テリー・ゴウの熱中経営塾」という書籍を見つけ読んでみることにしました。

その中で、彼が考える「勝つ戦略」についての記述が出てくるのですが、その「勝つ戦略」がそのまま「将来のキャリアアップで勝つ人生計画」に当てはめることができると感じました。

現状の人生にモヤモヤしていて、MBA取得などをきっかけにキャリアアップしたいの考えている方には是非参考にして頂きたいと思い記事にしたんです。

今回は、ホンハイの郭台銘(テリー・ゴウ)会長の「勝つ戦略」を参考に私なりに考える「キャリアアップで勝つ人生戦略」をご紹介します。

絶対にあきらめない。

夢を実現するためには、絶対にあきらめないことだ、、、、、

なんかよく聞くセリフじゃないですか?

「もうそんなセリフは今までに何回も聞いてきた。」

「なんかもっと心に突き刺さる名言はないのか。」

そう思われているかもしれません。

でも、テリー・ゴウ会長に限らず成功している人の話の元を辿ると結局ここに行き着くんです。彼はたった30年でホンハイを台北の小さなプラスチック工場から世界的な巨大企業までに成長させました。

創業当時はお客さんのところへ一日中歩き回り、拒否されながら、それでもずっとあきらめず自分の信じた道で会社を運営してきました。

そんな苦労をしてきた彼だからこそ、月並みの言葉ですが「絶対にあきらめない」ことが勝つために必要なこととあえて口にしているんです。

私が思うに、才能やスキルは二の次で、まずは「あきらめない」ところからスタートです。あきらめずに挑戦し続けていればやり方もだんだん分かってきます。少しつづうまくやるコツがわかってきます。だから、まずあきらめずに挑戦しつづけることが大切なんです。

まさかMBA取得をTOEFLの点数が取れないから、とあきらめていませんよね。私のクライアントさんも何回も何回もTOEFLを受験してビジネススクール合格を手にしているんです。あきらめなければ、必ず成果が出ます。

2人のライバル

テリー・ゴウ会長は、成功を掴むまでに自分の目の前に現れるライバルは2人いる、と語っています。一人は「時間」、そしてもう一人が「自分」です。

■時間

「時間」は神様から全ての人に平等に与えられている唯一のものと言っていいでしょう。

どの国籍の人にも、貧乏人にも大富豪にも、イケメンにもブサメンにも、あなたにもテリー・ゴウにも、1日24時間、1年365日はすべての人に平等に与えられています。

その平等に与えられた時間を如何にして有効に使うかが勝ち負けを分けます。大学の受験勉強でも、MBAでも、そして人生のキャリアでも、時間を有効に使えている人が成功するんです。

モヤモヤを解消してキャリアアップを狙っているなら、まずは年単位でキャリアプランを立ててみましょう。

![]() あなたは今何歳ですか?

あなたは今何歳ですか?

![]() 実務経験は何年ですか?

実務経験は何年ですか?

![]() 何歳までにどんな資格を取りたいですか?

何歳までにどんな資格を取りたいですか?

![]() それを実現するにはあと何年準備が必要ですか?

それを実現するにはあと何年準備が必要ですか?

![]() その資金を貯めるにはあと何年かかりますか?

その資金を貯めるにはあと何年かかりますか?

特に年齢が30代に入ってくると1年1年を無駄にできないという焦りが出てきます。

学生時代は年が変わるごとにクラスメートが変わり、先生が変わり、毎年新鮮でした。

社会人になって仕事に慣れてくると、いつの間にか何年も経っている、

気が付けば「もう何年もずっと同じ仕事をしているんじゃないか。」なんて思うこともあるでしょう。

時間を有効に、そして他人よりうまく使っているか再度見直してみましょう。

■自分

自分が今までやってきたこと、努力してきたことを思い出してみましょう。

![]() 今の自分は10年前の自分より成長していますか?

今の自分は10年前の自分より成長していますか?

![]() 10年前の自分ができなかったことが今の自分にはできますか?

10年前の自分ができなかったことが今の自分にはできますか?

![]() 10年前に夢見たことが実現していますか?

10年前に夢見たことが実現していますか?

10年前の自分よりも今の自分の方が「強く」「たくましく」「スキル」があるでしょうか?

MBAを目指しているのなら、今から準備をして、10年後にはMBAホルダーとして活躍している必要があります。

10年後の自分は、今の自分よりも「強く」「たくましく」「優れたスキル」を持っていなければいけません。

自分との闘いなんです。

計画と執行

テリー・ゴウ会長は、「計画と執行が一致していなければならない。」と言います。

彼は本書の所々で「計画を立てることの重要性」と「執行することの重要性」を謳っています。勝つ戦略には、それら2つが一致している必要があるんです。ホンハイは台湾企業ですが、工場は中国などを中心とした海外に配置されています。工場設置計画、人事配置計画、生産計画などを繰り返し繰り返し行い、ここまでの企業に成長させてきました。計画だけが優れていたり、執行だけが優れていたならば、これほどスムーズに会社は成長しなかったでしょう。

あなたは今、将来のキャリアアップに向けてMBAやその他の資格を取得しようとしているのかもしれません。

25歳くらいまでに米国公認会計士の資格を取りたい、

28歳くらいまでに中小企業診断士の資格を取りたい、或いは

30歳くらいまでにMBAを取得して35歳までには起業する、

など。

これらを実現させるのは、立てた計画を正しいやり方で執行していくことが大切なんです。

まとめ

今回は、台湾の世界的企業、ホンハイの郭台銘(テリー・ゴウ)会長の「勝つ戦略」を参考にして、私なりに考える「キャリアアップで勝つ人生戦略」をご紹介してきました。

![]() 絶対にあきらめない。

絶対にあきらめない。

月並みのセリフですが勝つには結局あきらめないことです。ここからすべてがスタートです。

![]() 2人のライバル「時間」と「自分」

2人のライバル「時間」と「自分」

時間を有効に使いこなせる人が勝ちます。そして、過去の自分よりも成長している必要があり、未来の自分はさらに今よりも成長している必要があります。

![]() 計画と執行

計画と執行

計画と執行が一致していなければなりません。綿密な計画を立てて、正しいやり方で執行するからこそ成果が出ます。人生キャリアにおいても当初の計画と執行していることが一致しているのか都度確認しながら進めて行きましょう。

海外MBAってどのくらいの難易度なんですか?答えはこちら。

海外MBAってどのくらいの難易度なんですか?

これもよく頂戴する相談のひとつです。

MBAはよく中小企業診断士やUPCPA(米国公認会計士)などの資格とその難易度や有益性を比較されたりします。

中小企業診断士やUPCPAは基本的に受験者が全員同じ試験を受けて合格、不合格が決まるので分かりやすいですが、MBAは資格ではなく学位のため、どのビジネススクールのMBAかによって難易度が異なります。

、、、、、といってしまってはそこで終わってしまうので、今回は私なりにMBA、特に海外MBAの難易度について色々と考えてみました。

世界中に存在するビジネススクールをひとまとめにして検証するのは難しいので、私が以下のビジネススクールでこれまでの経験やヒアリングした話をもとに、多少の推測も含めて一般論を述べます。

・英語圏(北米、英国、オーストラリア、シンガポールなど)に存在するビジネススクール

・MBA国際認証のいずれかを取得しているビジネススクール

何をもって難しいというのか。

海外MBAの難易度はいくつかの視点から見ることができますが、私は以下の4つの視点が難易度を知るには最適だと思っています。

![]() 講義の難易度

講義の難易度

カリキュラムや使用しているテキストなど。

講義でどの程度難解なビジネス理論を扱うかなど。

![]() 英語の難易度

英語の難易度

インストラクターやクラスメートが使用している英語レベル。

テキストや論文で使用している英語レベル。

![]() コミュニケーションの難易度

コミュニケーションの難易度

クラスメートとのグループワークを通じたコミュニケーション。

![]() 論文の難易度

論文の難易度

論文準備、作成はどのくらい難しいのか。

以上の4つの視点から1(易)~10(難)でスコアリングして一つ一つ検証していきます。

講義の難易度:5

MBAではビジネスに関するほぼすべての分野(マーケティング、アカウンティング、経営戦略、人事戦略、組織行動論、リーダーシップなど)を学びます。

講義自体はある程度基礎から学んでいきますので、予習さえしっかりとしていけば、講義についていけないということは無いと思います。(英語力が無い場合はまた別問題)

特にアメリカなど2年制のビジネススクールであればさらにきっちり基礎から取り組むはずです。

MBAの学生は、マーケティング担当、会計担当、ある特定の分野の特化した実務経験を持っており、他の分野に関しては明るくないのが普通です。そのため、たとえMBAレベルであってもある程度基礎から学んでいくんです。

なので、繰り返しになりますが、予習さえしっかりとやって自分がどんな講義を受けるか理解していれば、順調にそれらの知識を吸収できるはずです。

ただ、クラスの中に一人でも飛びぬけて優秀な学生がいればその難易度は跳ね上がります。

日本の学校での講義は一番出来ない人に合わせて進みますが、海外MBAでは一番できる人に合わせて進みます。優秀な人がいればいるほど講義の難易度は増していくでしょう。

英語の難易度:9

個々の英語力によりますので一概には言えませんが、日本で生まれ育って日本の大学を出た人がTOEFL,IELTSでミニマムスコアをクリアした、という人なら海外MBAの英語難易度はおそらくこのくらいでしょう。

英語の難易度は講義よりも高いんですね。

それほど海外MBAの英語はレベルが高いです。TOEFL,IELTSでミニマムスコアをクリアした位ではついていくのがやっと。泣きそうになります。

使用している語彙だけではなく、スピーキング、ライティング、リーディングすべてのスピードがめちゃくちゃ速いので最初のうちはとても苦労するはずです。

コミュニケーションの難易度:8

クラスメートとのグループワークなどを通じたコミュニケーションのスコアです。様々な国の様々なバックグランドを持つ人たちとグループワークをするのは非常に難しいことです。

考え方、作業の進め方、優先準備のつけ方、などすべてが違い非常にストレスが溜まるものです。ミーティングでは険悪な雰囲気になることもあります。そんな中でリーダーシップを取りながらチームとして最高のパフォーマンスをあげるということは、はやり難易度が高いです。

論文の難易度:7~10

科目や自分の得意不得意によるので幅を持たせていますが、難しいのは最高で10です。講義は基礎から学ぶと上述しましたが、論文ではその講義で学んだ基礎をもとにして、自分なりに研究、検証しインプット以上のアウトプットを出すことが求められます。

さらにそのアプトプットの質は英語力が大きく影響します。ネイティブでない限り、10を理解していて英語で10をアウトプットするのはかなり困難です。それだけ留学生は不利なんです。論文のために読まなければならない文献の英文は講義のテキストと比較にならないくらい難解です。それを読み込み、理解し、自分なりに消化して、アウトプットするのは非常に難しいですし時間もかかります。

提出期限のプレッシャーも半端ではありません。そしてそれを何倍にも難しくするのは「すべて英語」で仕上げなければならない、というものです。ですので、これは英語力と非常にリンクしているのですが、MBAの中でも最難関はなんと言ってもこの論文でしょう。

また、付け加えておくとMBAの論文は「正しいこと」を書くものではありません。MBAの論文では「自分の意見が正しいということを証明」するために書くものです。ですので、テキストに書いている内容を自分の言葉で書き直したとしてもきっと落第してしまうでしょう。

講義や自分で学んだ内容をインプットして、相手を納得できるレベルのアウトプットを要求されるのがMBAの論文です。このような経験をすることも、それを正しく評価してもらう機会もMBAだからこそできることで、それははやり難易度が高いと言えます。

まとめ

中小企業診断士やUPCPAも難易度の高い資格ですが、このように海外MBAと一概に比較することはできません。

海外でのMBAを取得するのは、中小企業診断士やUSCPA取得とは違う難しさがあります。

クラスメートとのコミュニケーションであったり論文、試験、高い学費、そして海外での生活などであったりします。

少なくとも、「絶対にMBAを取得したい」という強い意思と、異文化の生活の中で様々な考え方を持つ人たちとやり合う根性がなければ取得することが困難な学位といえます。

MBA取得後に海外就職するためのたった3つのヒント。

「海外就職を目指しています。」というクライアントさんは多いです。

せっかく海外でMBAを取得する、という目標があるのですから、国際的に活躍するためには人生で一度は海外勤務という経験をしてみたいですね。

それに挑戦する気持ちを持つことはとても大切だと思います。

というものの、海外就職を目指している多くの方は何となく気づいているとは思いますが、

いわゆる「普通」の人は海外就職できません。

なぜなら「普通」の人なら現地で雇用すればいいからです。

企業側からしみてみれば、外国人を雇うとなるとピザの問題もありややこしいのでなるべく雇うのに手間のかからない現地の人間を優先しようとします。

ですので、海外就職を目指すのであれば、現地の人よりも明らかに突出したスキルを持っている必要があります。

「僅差」では駄目です。突出していなければいけません。

とはいうものの、「人よりも突出したスキルなんて持っているわけが無い。」なんて思っている人も多いでしょう。

今回はMBA取得後に海外就職をしたい!と考えている方々に読んでもらいたいたった3つのヒントをご紹介します。

MBA取得後に海外就職するためのたった3つのヒント

![]() 自分の強みを明確に。

自分の強みを明確に。

自分にはすぐに思い浮かぶ突出したスキルが無い、と思っても心配しないで下さい。

要は自分の見せ方です。自分の強みを明確にして、それをうまくアウトプットすることです。

理系の人なら専門分野での実績プラスMBA学位でいけるかもしれませんが、普通の、そして文系の日本人が突出したスキルで採用までたどり着くには、やはり「日本語能力」「日本商文化」のキーワードを外すことはできません。日本人であるあなたが海外で働く以上は、どうしても「日本語能力」「日本商文化」を一つの武器にして海外就職活動を行っていくことが必要になります。

もしあなたが人よりも理系の分野で突出した能力がなく、自分が普通と自覚していながらも「海外で日本とは関係の無い仕事をしたい。」というならそれは正直あきらめた方がいいかもしれません。

現地語に堪能だろうが、帰国子女だろうが、海外ではまずあなたは「日本人」として認識されます。現地生まれの日系人であってもそういう目で見られるんです。

なので、海外就職活動の対策としては、「日本」、頑張って取得した「MBA」そして「誰にも負けない強み」を組み合わせて、合わせ技で突出したスキルをアピールする必要があります。

特に文系の方はそうなんです。

「日本」×「MBA」×「10年間のコンサルタント経験」

「日本」×「MBA」×「6年間の電子機器営業経験」

「日本」×「MBA」×「8年間の製造企画経験」

さらにこれらに「公認会計士」「USCPA」などの資格や「中国語」など第二外国語を組み合わせてよりユニークなスキルの方程式を作って行きましょう。

あとはそれをうまく履歴書に落とし込んでうまくアピールしていくことになるのです。

![]() 就職しやすい国や都市を狙う。

就職しやすい国や都市を狙う。

自分がどんなに素晴らしい強みを持っていてもそのスキルに対する需要がなければ海外就職を勝ち取ることはできません。

日本人の場合、一般的に欧米よりはアジアの国々での就職のほうが成功する可能性が高いです。アジア各国では多くの日本企業が進出しており「日本」をキーワードに日本語や日本の商文化に対応できる人材を求めているからです。

もちろん、これは個々のスキルや業界によるので、自分自身で調査することが必要ですが。

ビジネススクール在学中はインターンシップを利用して現地の企業で働くことができます。インターンシップで自分の価値を認めてもらい、卒業後そのままその企業に就職という道もあるでしょう。自分が就職したい業界が盛んな国のビジネススクールを選ぶことで、このようなインターンシップを通じて現地就職できる可能性も高くなります。

また、現地の転職エージェントに登録をしておくと様々な求人情報を得ることができるので是非活用するようにしましょう。

![]() 「海外就職したい」ことを周りに言いふらす。

「海外就職したい」ことを周りに言いふらす。

私はビジネススクールでMBA取得後に台湾で就職しましたが、「台湾で就職したい。」と周りに言いふらしていました。元々台湾が好きで旅行にもよく行っていましたし、実はMBAも台湾で取ろうかなと思い現地のビジネススクールを調査していたこともあります。

オーストラリアのビジネススクール在学中でも、「卒業後は台湾で就職したい。仕事があったら教えてくれ。」と友人にはよく言って周りました。結果的にそれを聞いた友人の紹介で現地企業に就職することができたということです。

もちろん、「海外就職したい」と周りに言ってもそれがドンピシャで当たる確率は決して高くないでしょう。そういう意味で私はラッキーだった部分も多々あります。

とはいうものの、周りに言い続ければ誰かがサポートしてくれると私は信じています。世の中にはこういうことを世話することが好きな人も結構いるんです。特にアジアでは。

私も世界のいくつかの国に友人知人、ビジネスパートナーがいます。私のクライアントさんで海外就職を望んでいる方には、私は積極的にクライアントさんを彼らに紹介しています。そんなところから仕事が決まる、なんてことも十分あり得ることなんです。

まとめ

人生で一度は海外で働くという経験をしておきたいものです。そのまま海外に滞在するにせよ、いずれは日本に戻ってくるにせよ、大変貴重な経験になるはずです。

もし、あなたが海外就職を望むのであれば、「MBA取得後に海外就職するためのたった3つのヒント」からその可能性を掴み取って下さい。

![]() ●自分の強みを明確に

●自分の強みを明確に

![]() ●就職しやすい国や都市を狙う

●就職しやすい国や都市を狙う

![]() ●「海外就職したい」ことを周りに言いふらす。

●「海外就職したい」ことを周りに言いふらす。

MBAとUSCPA(米国公認会計士)本当のところキャリアアップにどちらがいいの?

MBAとUSCPA(米国公認会計士)はキャリアアップの観点から何かとよく比べられます。向上心の高い人は、ビジネスキャリアを積んでいく上で、何かしらのビジネス資格を取得して自分自身のアイデンティティを持ちたい、と考えるのはごく普通のことですね。

MBAとUSCPA(米国公認会計士)とでは、

![]() どちらの方が価値があるのか?

どちらの方が価値があるのか?

![]() どちらの方が世間からの評価が高いのか?

どちらの方が世間からの評価が高いのか?

![]() どちらの方が年収アップに役立つのか?

どちらの方が年収アップに役立つのか?

![]() どちらの方が転職に有利なのか?

どちらの方が転職に有利なのか?

このようにMBAとUSCPA(米国公認会計士)は何とか比べられ「どちらを取ろうかな。」なんて考えている人もきっと多いことでしょう。

そこで今回は、MBAとUSCPA(米国公認会計士)を徹底比較してみます。

MBAとUSCPA(米国公認会計士)どちらを取得しようか悩んでいる方々が気にされている以下の項目について

・内容

・取得までの道・難易度

・費用

・期間

の観点から比較してみましょう。

内容

![]() ◆MBA

◆MBA

Master of Business Administration(経営学修士)のことで資格ではなく学位です。

起業家、CEO、企業幹部に必要な知識、経験、ネットワークなどの資産を獲得することが大目標となりますので、マーケティング、経営戦略、会計、ファイナンス、組織行動論、起業学、リーダーシップ、など、ビジネスに関するあらゆる分野を学ぶことになります。市場での価値や影響力はどのビジネススクールの学位かによります。

少なくとも3大MBA国際認証のいずれかを取得しているビジネススクールを選択するが大切だと考えています。

MBAというだけで世界的に認識されるので、活躍の場としては「世界」と言えます。

![]() ◆USCPA(米国公認会計士)

◆USCPA(米国公認会計士)

USCPA(US. Certified Public Accountant)は、米国公認会計士なのでその名の通り、「会計士」です。

USCPA専門予備校のアビダスによれば、USCPA資格者の約4割が会計事務所で監査業務等に従事、その他の6割は事業会社や官公庁で会計・財務を中心とする幅広いポジションで活躍しているとのことです。いわば、USCPAはビジネスの中でも「会計」「財務」「監査」に特化したプロフェッショナルと言えるでしょう。

このように、内容からしてMBAとUSCPAは全く異なります。

自分の「得意分野」や「強み」が明確になっていれば、この時点で迷うことはないのですが、

「資格」「将来のキャリアアップ」という観点から見ると、どうしてもどちらが有利なのか、どちらが価値があるのか、ということが気になってしまうということでしょうか。

取得までの道・難易度

![]() ◆MBA

◆MBA

まず、各スクールの指定する入学条件をクリアしている必要があります。一般的には大学卒業資格、2年~3年の実務経験(業界/業種不問)、エッセイ、英語試験、GMATスコアなどです。

入学すると、欧米のビジネススクール(英語圏)の場合、マーケティング、経営戦略、会計、ファイナンスなどの各科目で論文、プレゼンテーション、グループワークなどを行いスクールが定める必要単位を取得していきます。もちろんすべて英語で行う必要があります。難易度、ハードさはスクールによるので一概には言えませんが、一般的には朝から晩まで寝る間も惜しんでハードな日々が続きます。まずは英語力がないと話になりません。

特に留学の場合は、単位などを落とすと、ビザが更新できずそのまま退学になったりします。もう後戻りできない、という気合を入れて望む必要があります。単位をすべて取得して卒業許可が出れば晴れてMBAホルダーとなります。

![]() ◆USCPA(米国公認会計士)

◆USCPA(米国公認会計士)

試験科目として、

FAR(財務会計)、

REG(諸法規)、

AUD(監査及び証明業務)、

BEC(ビジネス環境及び諸概念)

の4種類あり、すべてに合格する必要があります。もちろんすべて英語です。

最高得点99点のうち、75点以上で合格となり、合格率は各科目とも45%~50%と言われています。全米統一の試験となりますので出願する州によって難易度が変化することはありません。これらの試験は誰でも受験できるわけではなく、州によって受験資格が定められています。大学卒業資格、大学での会計やビジネスの単位数、実務経験などの条件があります。

また、これらの4科目の合格に加え、ライセンスを取得しなければ「USCPA」を名乗ることができません。ライセンス要件も各州によって異なります。ライセンスを取得しても数年ごとに更新が必要になります。

費用

![]() ◆MBA

◆MBA

留学国やスクールによりますがざっくり言うと、以下通りです。

●海外MBA

学費 :約300万円~1,000円

現地生活費等(2年) :約400万円~600万円

合計 :700万円~1,600万円

●国内MBA

学費 :約300万円

![]() ◆USCPA(米国公認会計士)

◆USCPA(米国公認会計士)

国内で予備校に通った場合を想定すると、

予備校学費(会計単位取得含) :60~80万円

受験料 :20~40万円

合計 :80万~120万円

※あくまでも目安です。

あと、大きなところとしてMBA留学の場合は社費留学で無い限り会社を辞めていく覚悟が必要です。すると単純に年収×1.5~2の収入がそのまま入らないということになりますね。国内MBAやUSCPAであれば働きながら取得することが可能です。

期間

![]() ◆MBA

◆MBA

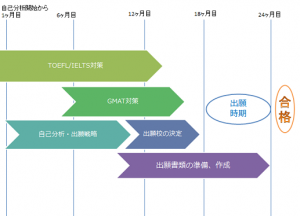

プログラム自体は、アメリカで2年、ヨーロッパで1年、アジア、オセアニアで1.5年というのが一般的です。出願準備期間は約1~2年かかりますので、準備から取得までは約3年~4年の期間がかかります。ちなみに私の場合は準備期間から取得までは約3年でした。

国内の場合は、パートタイムでの受講になります。プログラムは2~4年というのが一般的です。準備期間を1年として、取得まで約3~5年です。

![]() ◆USCPA(米国公認会計士)

◆USCPA(米国公認会計士)

各科目に合格するペースにもよりますが、一般的には約2~3年と言われています。これにプラスして実務経験が必要な場合があります。

まとめ

これだけ比較してきましたが、以下は私の個人的な意見です。そして、結局は当たり前の意見となっています。

自分が今後どんなキャリアを歩みたいか、じっくりと考えて、

経営のプロの道を進むならMBAの方が役に立つでしょう。

会計のプロの道を進むならUSCPAの方が役に立つでしょう。

世間の評価、価値は、

会計・監査業界ならUSCPAの方が高いでしょう。

それ以外の業界ならMBAの方が高いでしょう。

また、中には

履歴書や名刺に書く肩書きがほしい、

資格としてとりあえずほしい、という人がいるかもしれません。それはそれで自己啓発にもなりますし良いと思います。

そんな方は時間的、金銭的にも比較的負担の少ない

働きながら取得できる国内MBAまたはUSCPAが良いのかな、と思います。

シンガポール経営大学(SMU) Lee Kong Chian 情報

(2025年5月更新)

シンガポール経営大学(SMU)は、2000年にシンガポール政府教育部により設立された新しい大学です。マーライオン公園からも徒歩10分くらいで行ける距離にあり、アクセスがとても便利な大学です。他のシンガポールローカルのビジネススクールと違いまさに都市型キャンパスと言えます。

MBA Loungeによる超簡単なスクール紹介はこちら。

アクセス

MRTのCity Hall駅から徒歩5分くらいの都心部に位置します。City Hall駅から地上に出ると「SMU」と書かれた建物がすぐに見えるので迷うこともないと思います。

キャンパス

都心に位置しているため、セキュリティも厳重に整備されており、建物の中に入るにはIDカードが必要です。

Lee Kong Chian School of Business, School of Economics/Social Sciences, School of Accountancy/Law, Li Ka Shing Libraryなど施設ごとにブロックが分かれています。

Campus Greenと呼ばれる都会のオアシス的なちょっとした広場もあります。

ビジネススクール

シンガポール経営大学(SMU)ビジネススクールのAdmission managerと話してまず思ったのは「実践的」なスクールであるということ。都心に位置しているロケーションを活かして産業界と強い繋がりを持っています。シンガポール経営大学(SMU)ビジネススクールのMBAは1年という短い期間のため、インターンシップと通常講義が続き忙しい日々になります。

都心に位置しているというロケーションのため、多くのビジネスマンがパートタイムで受講しています。

そのためフルタイム学生とパートタイム学生が一緒に講義を受けるビジネススクールなんです。講義も夜間に限られており、留学生などのフルタイムの学生は昼間は企業でインターンシップ、夜はパートタイム学生と共にMBA講義を受けるという生活スタイルになります。ほとんど、シンガポールに就職して夜間にビジネスの勉強をしているという感覚ですね。

MBAプログラム期間(フルタイム)

12か月

(1月スタート)

学生プロフィール(例年)

![]() 平均年齢 : 30歳

平均年齢 : 30歳

![]() 平均実務経験年数 : 5-7年

平均実務経験年数 : 5-7年

![]() 平均GMAT : 660点

平均GMAT : 660点

![]() 留学生率 : 60%

留学生率 : 60%

国際認証

![]() AACSB

AACSB

![]() EQUIS

EQUIS

出願資格・提出書類

![]() 学士号

学士号

![]() 実務経験2年

実務経験2年

![]() 英文履歴書

英文履歴書

![]() 成績証明書

成績証明書

![]() エッセイ

エッセイ

![]() GMAT600点

GMAT600点

![]() TOEFL、IELTS

TOEFL、IELTS

![]() 推薦状2通

推薦状2通

ビジネスクールを出て起業するときに心得ておくべき3つのこと

留学してビジネススクールを出た後のMBAホルダーの進路先として、大まかに言うと3つに分かれます。

![]() 1つ目は、社費留学で元の会社に戻るケース

1つ目は、社費留学で元の会社に戻るケース

![]() 2つ目は、転職して上のポジションを目指して企業経営に携わっていくケース、

2つ目は、転職して上のポジションを目指して企業経営に携わっていくケース、

![]() 3つ目は、起業するケースです。

3つ目は、起業するケースです。

それでは、MBA取得して起業する人はどのくらいいるかご存知でしょうか。

The Graduate Management Admission Councilのレポートによると、ビジネススクールを卒業した直後に自分のビジネスを立ち上げる2010年から2013年卒業のMBAホルダーは、45%だそうです。特にこの数字は年々高まっており、ビジネススクールで経営の家を学んだ後に、起業しようとする人がす増えていることがわかっています。

当サイトの様々な記事で何度も申し上げている通り、MBAは経営戦略、人事戦略、マーケティング、ファイナンス、会計など、ビジネスに関するあらゆることを学ぶ経営者養成短期合宿のようなところです。自ら起業して会社経営をしていくことは、多くのMBAホルダーにとってMBAの知識をフルに生かすことができる最大の機会であるといえます。

そこで今回は、ビジネスクールを出て起業するときに心得ておくべき3つのことをご紹介します。

ビジネスクールを出て起業するときに心得ておくべき3つのこと。

「起業しよう。」と思ったら最初に考えるべき事は、どの事業で起業していくかと言うことです。

これは当たり前のことですが、どの事業を選択するときに気をつけて頂きたい事は以下の3つです。

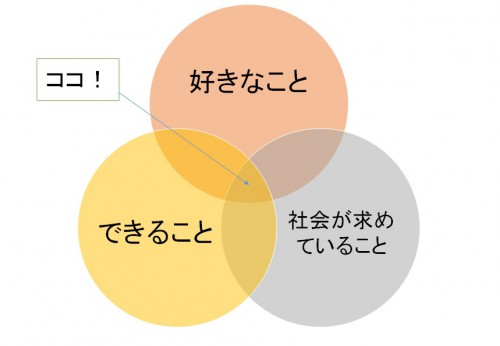

![]() 自分の好きな事で起業する。

自分の好きな事で起業する。

![]() 自分ができる事で起業する。

自分ができる事で起業する。

![]() 社会が求めていることで起業する。

社会が求めていることで起業する。

この3つがすべて交差するところで、起業するのが一番成功率が高い起業だといえます。

自分が好きなことで起業する。

会社を興すということは、もはやあなたの体も心も全てその事業に捧げなければいけないということを意味します。会社員のように決まった時間だけ仕事のことを考えていればいい、と言うわけではなく、起業家になった以上は1年365日、1日24時間、常にその事業のことを考えなければいけないということになります。

それを続けていくためには、やはり「好きなこと」で起業しなければ身が持たないでしょう。単純に、「この事業儲かりそうだから。」と言う理由だけで起業してもなかなかうまくいかないと思います。

「自分が好きなことで起業する。」ということは、私は起業する上で一番大切だと思っています。その事業が好きでなければその商品やサービスがどんなに良くても、魅力はお客様に伝わる事はありません。MBA取得後に起業しようと思ったら、まず最初に考えて頂きたいのは、自分が何が好きかということです。

「自分が好きなこと」はすでにMBAを始める前から分かっている人もいるかもしれません。MBA留学を通じて新たに好きなことを見つける人もいるかもしれません。後者の場合は、MBA留学中に常に自分が好きなことは何か、どのような分野であれば自分が生き生きとして仕事を続けていけるのか、ということを自分で観察しながらMBA留学生活を過ごしていくことが大切なんです。

自分ができることで起業する。

「起業して商品やサービスをお客様に提供し、その報酬としてお金をもらう」ということは、その道のプロになるということです。お客様を満足させるだけの商品やサービスを提供できる能力やスキルがなければ、事業を継続することはできません。

「自分ができること」というのは、MBA留学以前から持っていた能力やスキルであり、MBA留学で身に付けた能力やスキルでもあります。自分自身をよく分析して見て、どのような能力やスキルが自分にはあり、何をお客様に提供できるのかをよく考えてみましょう。

とはいうものの、すべて自分でやる必要はありません。

自分が出来る事で起業しよう、とは言っていますが、すべて自分でやる必要はありません。能力やスキルは身につけるだけではなく、集めてくるものでもあるのです。

特にMBAでケーススタディーをグループワークでやるとより実感することとなりますが、人にはそれぞれ得意分野があります。

クリエイティブなアイディアを創出するのが得意な人、

決められたマニュアルに沿って高品質な商品を作るのが得意な人、

人の気持ちを理解して、一つの目標にも向かって人を引き連れてことができる人、

これらのすべての才能を持ち合わせた人はこの世に存在しません。自分が得意な所は自分の能力とスキルを活かして事業に一生懸命貢献し、自分が足りないと思った所は、「それを身につける」というよりは「それをできる人」を探してくる方が合理的でありスピードも速いです。起業とは、このような能力やスキルがあるのだとは集めてくることです。自分がやりたいと思った事業について、どのような能力が必要になるのか、そして自分はそれらのスキルや能力を身につける、もしくは集めてくることができるかどうかをしっかりと考えてみましょう。

社会が求めていることで起業する。

どんなに自分が好きなことであっても、どんなに自分がそれをする能力があったり集めてくることができたとしても、社会がそれを求めていなければただの自己満足で終わってしまいます。自分が好きなことでできることを求めているお客様がいて初めてビジネスが成立します。

この「社会が求めていること」というのは、海外留学をすると気づく人がとても多いです。ずっと日本で生活していては決して気付くことになかった新たな商品やサービスのアイデアが、海外生活を通して創出されるということが多いのではないでしょうか。

まとめ

MBAを取得した後に起業したいと考える人は年々増えています。起業するということは、 MBAで学んだことをフルに生かす最大の機会といえます。

そんな起業するときに考えて頂きたいのは以下の3つです。

![]() 自分の好きなことで起業する。

自分の好きなことで起業する。

![]() 自分ができること起業する。

自分ができること起業する。

![]() 社会が求めていることで起業する。

社会が求めていることで起業する。

30代後半からMBA留学に挑戦する3つのメリット。

30代後半からMBA留学に挑戦することはかなりのリスクが高い、と考えている人が多くいらっしゃいます。 MBAは20代のうちに取ってしまって、 30代ではキャリアの構築に精を出すものだという考えを持っている人も多くいらっしゃいます。

MBA留学をするなら、早ければ早いほうがいい。と言う考え方は本当に正しいのでしょうか。私はそんな事はないと私は考えています。今回は、30代後半からのMBA留学について考えてみたいと思います。

30代後半からのMBA留学挑戦3つのメリット。「遅すぎる」は大間違い!

![]() リーダーシップ能力を大幅に上げることができる。

リーダーシップ能力を大幅に上げることができる。

30代後半でビジネススクールに入った学生は、20代の学生よりもリーダーシップ経験が豊富な場合が多いです。 20代ではなかなかプロジェクトやチームのリーダーを任せてもらえないという事はなんとなく想像がつきますよね。

特に日本の企業の場合は、「20代の若造に何が出来る?」と言わんばかりに、20代のうちは上司の雑務やアシスタント的な仕事しかやらせてもらえないのが現状では無いでしょうか。

しかしながら、30代後半にもなると徐々にチームのリーダーのような役割を任され、リーダーシップ能力を発揮する機会も出てくるはずです。多くのビジネススクールでは、リーダーシップ能力は、ビジネスキャリアで成功するために大変重要な能力と認識しており、MBA履修前からある程度の経験を持っていることを推奨しています。実際にリーダーとしての経験があるからこそ、MBAのリーダーシップの理論がより理解しやすく、実務で活用できるレベルまで鍛えることが容易と言えるでしょう。

一方で、リーダーシップ経験が豊富でない学生がMBAでリーダーシップ論を学んでも、その苦労や大変さは想像でしかわからないところもあります。私は20代後半でビジネススクールに入って最初に受けたのがリーダーシップ論の講義でした。正直なところ、それほど輝かしいリーダーシップを発揮した経験がなかったので、講義内容や、クラスメートとディスカッションでも実はあまりピンと来ていなかったというのが事実です。

もし30代後半にMBA留学をして、もう少しリーダーシップ能力を発揮した経験があれば、より実のあるリーダーシップ論の講義を受けていることができたのではないかと今でも思います。

30代後半の留学で、MBAを始める前からリーダーシップの経験を持っていることはMBAにおけるリーダーシップ論を深く理解し、それを実務で活用するには大変有利だといえます。

![]() 一度、実務経験をしてから留学したかった。という20代も。

一度、実務経験をしてから留学したかった。という20代も。

大学卒業後、弱冠23歳ですぐに大学院留学をして修士号を取得した友達が多くいます。彼らは25、6歳で修士号を取得したわけですが、彼らの多くはこのように言うのです。

「一度、実務経験をしてから留学したかった。」

いちど実務経験をして社会人を経験した後の方が、吸収できるものがより多くなると言うのです。特に専攻がビジネスであった場合はそうかもしれませんね。社会人経験もなく、会社というものがよくわからない状態で大学院で勉強するよりは、ある程度の基礎となる経験を持っていたほうが吸収度合いも違うでしょう。

30代後半で15年程の実務経験があれば、ケース・スタディやグループディスカッションでは今までの15年の経験や知見をもとに議論を展開することができますので、それらの活動を通じて吸収できる量も圧倒的に多くなります。

30代後半までに培ってきた15年程の実務経験は、ビジネススクールでクラスに貢献するためにとても有利な武器になるのです。

![]() エグゼクティブMBAを目指してみる。

エグゼクティブMBAを目指してみる。

30代後半で15年以上のキャリアをお持ちであれば、MBAではなくエグゼクティブMBAを目指すという選択肢もあります。エグゼクティブMBAは管理者向けのMBAプログラムで、10年から15年程の実務経験が求められます。

エグゼクティブMBAは普通のMBAと違って、パートタイムで履修している人が多いのが特徴です。そのため仕事を辞めてMBAに挑戦するというよりは、仕事をしながら夜間に開講するMBAプログラムに参加すると言う人が多いです。

その場合はピザの関係で留学という選択肢が難しいかもしれませんが、例えば、日本の場合ですと、テンプル大学ジャパンのフォックスビジネススクールなどでは、働きながら正式なアメリカのエグゼクティブMBAの学位を取得することは可能です。

また、エグゼクティブMBAとなると、彼らは現役の社長や会社役員レベルであることが多いため、エグゼクティブMBAを履修することで、会社トップとのネットワークを構築することに大変有利になります。

まとめ

30代後半からMBA留学をすることはリスクが高いと考える人もいますが、 30代後半だからこそ有利に働く点があるのも事実です。

![]() 30代後半であれば、リーダーシップ能力を発揮した経験をより多く持つことになるでしょう。それらの経験はビジネススクールで講義に貢献するために大変役に立ちます。

30代後半であれば、リーダーシップ能力を発揮した経験をより多く持つことになるでしょう。それらの経験はビジネススクールで講義に貢献するために大変役に立ちます。

![]() 30代後半であれば、約15年の実務経験を積んでいることになるでしょう。そこで培った経験や知見をもとにケーススタディーやディスカッションで、意味のある議論を展開することができるようになるはずです。

30代後半であれば、約15年の実務経験を積んでいることになるでしょう。そこで培った経験や知見をもとにケーススタディーやディスカッションで、意味のある議論を展開することができるようになるはずです。

![]() 30代後半であれば、MBAではなくエグゼクティブMBAを目指すという選択肢もあります。エグゼクティブMBAは、現役の経営者や起業家が履修していることが多いので、企業トップとのネットワークを構築することに大変有利です。

30代後半であれば、MBAではなくエグゼクティブMBAを目指すという選択肢もあります。エグゼクティブMBAは、現役の経営者や起業家が履修していることが多いので、企業トップとのネットワークを構築することに大変有利です。

Article記事を読む

すぐに役立つ新着ブログ

MBAの悩み解決

日本人カウンセラーによるMBA出願対策

(エッセイ添削、インタビュー対策)から

転職サポートまで。

MBA留学・取得を目指す社会人の皆さんの

人生を楽しむキャリア形成を応援します!

(エッセイ添削、インタビュー対策)から

転職サポートまで。

MBA留学・取得を目指す社会人の皆さんの

人生を楽しむキャリア形成を応援します!

MBA出願対策サポート

無料説明会

日本人カウンセラーによるMBA出願対策コンサルティング。【100%保証】エッセイ、CV、インタビュー等スクールが求める基準まで引上げます。

シンガポールMBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

ビジネスを学ぶのに最高の環境と評されるシンガポール。MBA教育レベルも非常に高い。

アメリカMBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

世界経済をけん引するMBA発祥の国。最近では1年のプログラムも。

スペインMBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

国際色が豊かなIESE, ESADE, IEの各スクール。欧州でも人気留学先国のひとつ。

フランスMBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

それぞれ特徴的なHEC Paris, ESSEC, ESCP, INASED。国際派ビジネスパーソンを目指すなら。

「海外オンラインMBA」個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

キャリアを中断せずにMBAの学位を取得することが可能な海外の主要なOnline MBAプログラムについて徹底的に解説いたします。

香港MBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

香港は、中国、そしてアジアのビジネスの中心地として多くのビジネスエリートが滞在する人気のMBA留学先のひとつ。

イギリスMBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

ケンブリッジ大学やオックスフォード大学などの名門校を筆頭に世界中からエリートが集まる名門大学が数多く存在。

中国MBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

アジアに大きな影響を与えている中国。CEIBS、復旦大学、上海交通大学、同済大学を中心に中国のMBAについて説明。

オーストラリアMBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

オーストラリアの大学は政府による教育水準の質が保証されており、大学間の格差が少ないのが特徴。シドニー大学やメルボルン大学、クイーンズランド大学など多くの大学が世界ランク上位に。

台湾MBA個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

台湾大学、政治大学を中心に台湾のMBAについて説明。

キャリア個別相談会【オンライン】

参加費2,200円(税込)

MBA全般、転職、起業、自分のキャリア設計について

TOEFL対策講座【実績抜群TOEFLプロ講師に学ぶ】

初回無料相談

TOEFL教育歴19年の講師が日本人のために開発したコンテンツで一気にスコアアップ。まずは初回無料相談へ。

IELTS対策講座【元IELTS試験官の講師に学ぶ】

初回無料相談

元IELTS試験官の英国人ロバート・ラッセル講師によるIELTS対策個別講座。日本人の弱点を知り尽くした名物講師・IELTS教育のプロが伝授。

自宅でできる模擬IELTS【元試験管カウンセリング付】

1回 :20,000円 ~

IELTS元試験官があなただけのためにスコアリング・フィードバックし、今後のカンセリングを行います。自宅で受講可能。

GMAT対策講座【オンライン個別レッスン】

初回無料相談

名門MBAへ数多く送り出す実績抜群のロンドンビジネススクールMBA卒講師によるスカイプでの完全個別レッスン。

すぐに役立つMBAコンテンツ

MBA Loungeラジオ【出願対策・キャリア対策講座】

MBAや海外留学、キャリアプランに役立つ情報を音声で配信。

【無料動画】MBA出願対策ノウハウ動画講義

海外留学やMBA出願に関するノウハウをまとめた合計14回の動画講座で準備万端に。

世界の大学紹介動画【北米、欧州、アジア】

世界中を回るMBA Loungeによる世界の大学紹介。スクールの特徴や雰囲気など、自分に合ったスクールを見つけて!

世界のMBA留学生ブログリンク集

ビジネススクール日本人向けサイト・世界MBA留学生ブログリンクをまとめました。

10年後のあなたは何をしている?【無料MBA診断】

MBA取得後のあなたはどうなっているでしょうか?10年後のあなたをのぞいてみましょう。

「MBA出願対策編、留学生活編」の無料メール講座

3種類のメール講座/メールマガジンから選んで登録。

TOEFL語彙オンラインクイズ【全10回配信】

スマホで学べる。登録時間10秒、全10回100語彙クイズ。

GMAT Math(数学能力)のための基礎数学動画

数学能力のセクションに苦戦されている方へ。「よこはま学びの杜」代表、舘正道先生の動画をお届け。